| 藤井重治(私の父)は買っていただいた人形の箱に、この「あんこ人形の由来」と新聞記事のコピーを入れて包んでいました。 |

||

| 大島あんこ人形の由来 『水桶をささぐアンコ・・この水桶は、大正期まで、大島土着民の嫁入りには、なた、鎌とともに婚礼道具には欠かせない一品でした。嫁さんは、この桶をささいで(頭に乗せて)朝な夕な両親の住む隠居処に水を補充し、御機嫌奉仕をするという麗しい習わしでした。 薪をささぐアンコ・・山林にでかけ枯れ木を拾い集めて、なた一丁、目測の長さで切り揃え、ヘーダという島竹を二ツ割にし、二箇所で束ねささいで帰る。このアンコ達のたくましく若鮎のような生気みなぎる姿は、一級の芸術品だったとの追憶しきりです。 このようなことを知る人も少なくなりつつあることを憂い、先人達の苦労をしのんで、この姿を後の世に伝えることができればと願っています。同好の皆様方の支えに励まされて、知る人からは五指に入る変人よ、と言われながらも、一刀を大切に楽しく彫り続けています。 余談になりますが、店頭にて実演製作、販売をしてきたなかで、嬉しかったことをお話します。ある中年夫妻と子供さんのことです。一番上の姉さんが嫁さんに行く時になって、「この木彫人形は私が嫁入りにもってゆく」「いいえ、私が」と下の二人も言い出したそうです。この御夫婦は、十年も前に買い求めた人形がまだ在るのやら無いのやらも判らぬままこの古里を訪れて宿に着くなり木彫人形のことをお尋ねになったそうです。翌日、さっそく御来店いただき「あった、あった」と言われて顔を見合わせたこの印象が実に神々しく私の心に残っています。 また、学生の頃に一度来島したが、欲しくても買えなかった、どうしても欲しくてまたやってきました、というお客様が何人もいらっしゃいます。彫る者の冥利です。魂を込めてより喜んでいただけるものにしたいと念願しながら頑張っております。お買い上げいただきましたありがとうございます。 伊豆大島 御神火堂・藤井重治 』 |

||

|

||

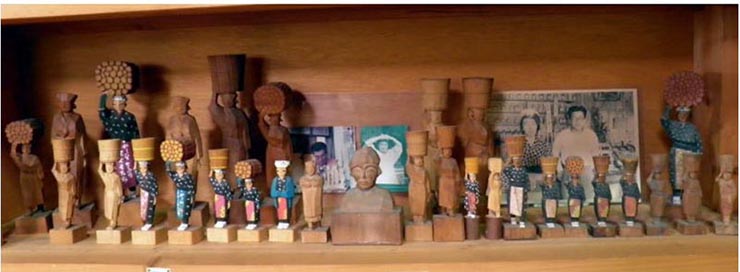

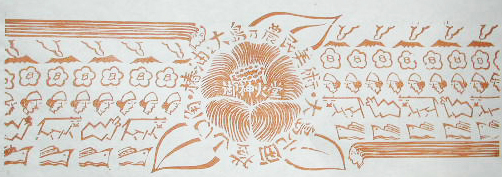

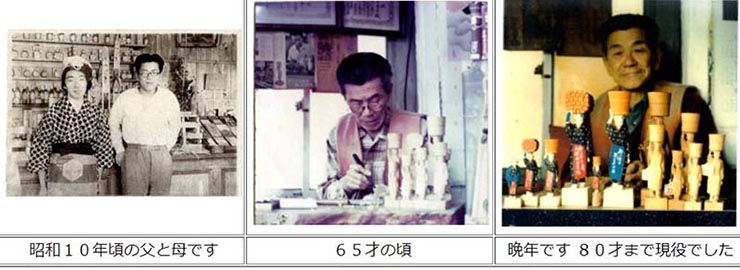

| 昭和10年から60年彫り続けた藤井重治の「あんこ人形」 右から左に向かって進化 形は5種類くらい  藤井重治図案化と自刻・自刷の包装紙を古い版木から刷り直す 髪の長い娘・三原山・椿・あんこ横顔・船・牛・ラクダなどが描かれています 大きな椿の花に御神火堂 大島元町登山口角・椿油・大島の農民美術の文字、当時の大島観光の売りだった名物 |

||

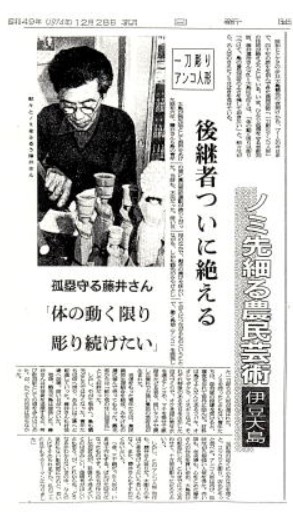

| 昭和49年12月28日朝日新聞に「ノミ先細る農民芸術―後継者ついに絶える、孤塁を守る 藤井さん」が大島支局谷口新により紹介されました。 |

||

| 昭和ヒトケタの伊豆大島観光の夜明けから、ブームの今日まで、四十年の歴史を刻んできた農民芸術「一刀彫りアンコ人形」の技術が絶えようとしている。いま、ひとり孤塁を守る老彫刻師藤井重治さん(六十五才)は、「体の動く限りは彫りつづけて、島の農民芸術のよさを残しておきたい」と、細々ながら、名人芸のさえたノミさばきを見せている。 大島が観光地として産声をあげた昭和五年、島の青年の間に農民芸術運動が盛り上がった。当時も、不況だった。暗い世相のなかで、製作の喜びを味わいながら、しかも観光のみやげとして収入につながるものということで、働く島娘(アンコ)を表現した一刀彫りの人形が選ばれた。 ノミを持ったこともない青年たちは、彫刻家の指導を受けると、寝食を忘れて習作に励んだ。材料は島にふんだんに自生しているツバキ、オオシマザクラ、イヌギリなど。それぞれ特徴のある木目を生かした白木づくりで、オケを頭に乗せ水を運ぶアンコやマキを乗せて家路をたどる姿を、粗いタッチで表した素朴で力強い農民の芸術品が生まれた。 自信を持った青年たちは、農民美術生産組合を結成、みやげもの屋に頼んで売ってもらった。観光客からは「飾り気のない民芸品」として好評だった しかし、やがて戦争となり、島も観光どころではなくなってしまった。青年たちは畑へ戻り、あるいは工場へと転進していった。藤井さんも村役場へ就職、暗い日がつづいた。 戦後、観光大島は復活した。藤井さんは村役場を退職すると、再び彫刻師としての道を歩みはじめた。が、かつての仲間は戻らなかった。元町港の近くに小さな店を開くと、コツコツと彫り、店先にそっと並べた。アンコ人形は再び、地味ながら根強い人気を得た。若い娘も、老夫婦も、心をこめた藤井さんの作品を買い求め、大島旅行の記念にした。これまでに大小あわせて、十万個は彫っただろうという。 しかし、このアンコ人形制作も、藤井さん限りだ。木彫りの手ほどきを受けようという若い人もなく、また、藤井さんもすすめたくないという。 「昔三十銭だった人形が、いまは千円もする。ばかげた時代になったものです。私たちが作り出した民芸品が、私限りで消えてしまうのはさみしい。後継者がほしいとも思う。が、これから先、どうなるかわからない世の中、なんの保証もない彫刻師になれと、若い人にすすめられますか。私の二人の息子もサラリーマンになりました。 |

|

|

|

||

| 80才を過ぎて体調を崩して店舗を閉めました。その時に父が自ら書いたお知らせを配りました。 『昭和三十三年から元町港待合所筋向いで営業を続けてきましたアンコ一刀彫人形の御神火堂は閉店させていただきました。 はじめた頃にはこれと言った大島らしい土産物もなく、島に豊富にある大島桜や椿の木を利用して島の住人が彫るアンコ人形が唯一の品と自負しながら、そして心ある同好の皆様方のご支援をいただき楽しく彫り続けられましたこと誠にありがとうございました。 登山口の店から数えて一刀彫一筋六十年で十二万個の人形を作ることができました。アンコ人形の技術を継承したいという者がいるのはうれしいことですが、一刀彫だけで生活してゆくには厳しい時代です。 店は閉めましたが、気力と体力の続く限りこれからも大島アンコ人形を彫り続けてゆきたいと思っています。 平成六年 大島町元町登山口 御神火堂 藤井重治 』  |

||