|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

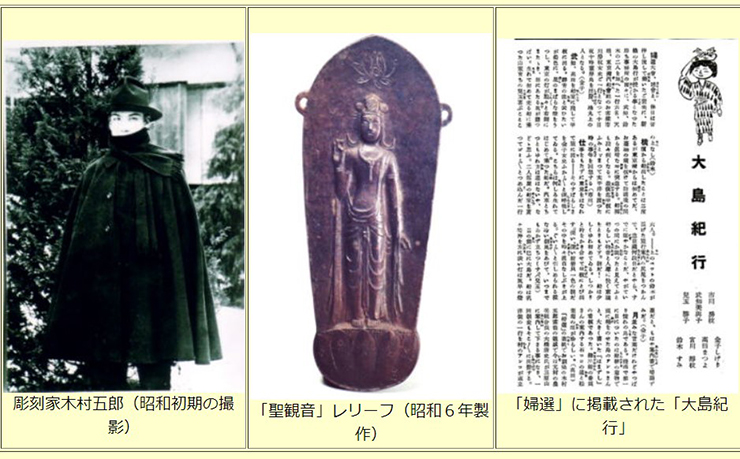

島人に東京から来た彫刻家がはじめて木彫講習会を開いて伝授してくれたのが昭和4年です。その彫刻家は日本美術院彫刻部同人として活躍していた木村五郎でした。 私の父が60年彫り続けた「あんこ人形」は木村五郎が島人に教えた形であることを知ってから「木村五郎の足跡調査をはじめ」ここまできました。 全国区ではない彫刻家ですが、市川房枝(「婦選は鍵なり」「平等なくして 平和なし、平和なくして平等なし」という信念の元に数多くの女性たちと活動 を続け、大きな功績を残した)記念会が運営するHP「女性と政治センター」の 婦選アーカイブスのコーナーにも若き彫刻家として登場しています。 年譜・作品・紀行記・評伝と資料 で掲載。 木村五郎は 大島の宝 です

目次に戻る |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

「これは彫刻になっております」 ―木村五郎の彫刻とその生涯― 千田敬一著 |

|||

大正の中期から昭和初期に活躍した日本美術院同人の彫刻家木村五郎の生涯が本になります。著者は日本近代彫刻の研究で知られる美術史家千田敬一氏(元碌山美術館学芸員)です。 千田氏は日本美術院彫刻部の同人であった石井鶴三や中原悌二郎、戸張孤雁や多くの彫刻家に影響を与えた荻原守衛、高村光太郎らの作品、前述の彫刻家より少し若かった橋本平八や喜多武四郎、宮本重良など近代彫刻史に名を残す彫刻家の作品の研究に関わってこられました。 木村五郎は日本美術院で創作をはじめた22歳から急逝する37才までの短い彫刻家生活で150点余りの作品を作り上げています。 今はすっかり忘れられた彫刻家ですが、目指した彫刻の形、彫刻家の苦悩と葛藤、木村五郎が生きた時代と交流のあった彫刻家との出会いなど、下記の目次のような構成で木村五郎の生涯が綴られています。(223ページ) 「これは彫刻になっております」は石井鶴三が木村五郎の伊豆大島などの風俗木彫作品を評した昭和5年の言葉です。 活字も大きくシンプルできれいな本だ、と誉めていただいています 市民タイムス2005年7月31日記事 美術史家千田敬一さんが評伝を出版  |

|||

| 目次

|

|||

テレビ放映で若き市川房枝女史の写真を初めてみて、「婦選」表紙の観音像とそっくりだ、そう思った次第です。 彫刻家木村五郎の足跡を調査してきた「伊豆大島木村五郎研究会」は市川房枝自伝にある交流の証しを求めて平成10年12月に新宿の婦選会館を訪ねました。 当時木村五郎が装丁を担当した機関雑誌「婦選」を数冊、葉書、寄せ書きなどの資料を見せていただきました。聖観音レリーフも所蔵されています、昭和5年から永眠する昭和10年まで関わっていました。 市川房枝の「婦選」発行は昭和2年から16年まで続きました、亡くなる直前の昭和10年1月号表紙とカットの版画切り貼り、市川さんの前に現われた時と同じような黒マント姿の写真が木村家のアルバムに残っていました。 彫刻家木村五郎に関する資料は極端に少なく、現存する作品もわずか、公的機関で所蔵する作品はほとんどありません、それは一流に届かずに生涯を終えたという証明になってしまうのでしょうか。 木村五郎には子どもはなく、五郎没後夫人は主だった作品を売却処分したのでしょうか、ご遺族が所蔵する作品は「石膏像」「ブロンズ像」や「未完成の作品」「習作」など10数点に過ぎません。 足跡をたどる調査はほぼ行き詰まってしまっていましたが、【伊豆大島ふるさと文庫主】郷土史研究家樋口先生から貴重の資料をいただきました。 月刊機関誌「婦選 昭和6年6月号」(木村五郎装丁)に関係者が慰安で訪れた伊豆大島の記事が載っています。「大島紀行」といタイトルで市川房枝・武知美与子・児玉勝子・金子しげり・高田まつよ・宮川静枝・鈴木すみ、七名の参加者たちが大島の印象を各々綴っています。 「機関誌・本部の日誌より」の項に大島行きの旅程が書かれているので転記してみます。 昭和6年5月10日 事務所の一同、大島へ行ける事になり、午後十時、霊岸島からたちばな丸で出帆する。 昭和6年5月11日 大島滞在 昭和6年5月12日 早朝の船で下田に廻り夜帰京の予定のところ、ひどい嵐で、遂に一日島流しになる。東京の事も気になりながら、船が出ないのには手の下し様もなし。これは不可抗力だからと、自らに言いきかせて落ちつく。 昭和6年5月13日 今日は船は出そうもない。半分は自暴自棄で投げ出してかかっていたが難航を覚悟で、船は下田を出たとの報に、急遽かえり支度をととのえる。大島を出たのが三時、東京迄十時間はかかろうとのこと。それでも案外早く、十一時に霊岸島に無事帰りつくことが出来た。 市川房枝は文の最後をこう結んでいる。 『この旅、天候にはいささか恵まれなかったものの、島の印象は寧ろ雨で優ったともいえよう。とにかく一同声を揃えて「又も行きたやあの大島へー」と唄っている』 3泊4日の旅の顛末は「大島紀行」に記されている、一行を案内したのは木村五郎の親戚にあたる大橋清氏でした。題のカットは木村五郎の「元村小学生」、弁当箱一つ、風呂敷包みでも何でも頭に乗せて運ぶ当時の島の暮らしぶりが描かれています。昭和8年に大島風俗木彫作品に仕上げて第20回日本美術院展に【「通学の少女」(大島風俗)】として発表しています。 市川房枝と歩んだ「婦人参政権運動」人ひと 2015年発行より転記(藤井工房資料提供による記事)

『市川房枝自伝・戦前編』 (新宿書房)から抜粋 新団体(婦人参政権獲得期成同盟)の最初の対外的な運動は、大正十四年一月十七日、神田のキリスト教青年会館で開いた、「第一回婦選獲得演説会」で、奥むめお、桜井ちか、坂本真琴、平田のぶ、久布白落実氏らと、私も加わって「婦選運動の婦人運動における地位」について講演した。 ところがこのあと、講演会を聞きに来ていたという若い彫刻家から、モデルになってくれないかと申し込まれた。その人は美術院会員の木村五郎氏であった。二月のある寒い日の夕方、琴平町の事務所で、黒いマントを着たまだ二十五、六歳と思われるご本人に面会、ストーブにあたりながら話した。日曜ならと承諾。それから毎日曜の午前中、ときには午後まで、兄の家の応接間でモデルになった。しかし、その日曜も講演などでぬけるので、夏近くなってもできあがらなかった。スーツで椅子に掛けているポーズだったが、だんだん暑くなってきた。木村さんはそれに気づいたのか、また作品に不満だったのか、「首だけにしましょう」と、みている前で無造作につぶしてしまった。ところがその首も、一応でき上がったがこれまた気に入らぬとこわしてしまい、ついに作品は何も残らなかった。やめたとき、彼は「淋しくなります」と言った。 このモデルになっている最中、『婦人公論』三月誌上に、山田わか、金子しげり、平塚らいてう、守屋東、石原修、為藤五郎氏らの「人物評論・婦人参政権運動の陣頭に立てる市川房枝女史」が載った。これを木村さんが読んだとみえて「僕なら『市川房枝美人論』を書いたでしょうに」と言った。そのころまで、私は美人だなどといわれたことは一度もなかった。七十歳を越してから、脚がきれいだとか、昔は美人だったでしょう、といってくれる人があるが、「ツー・レート。遅すぎる!」と笑って答える次第である。 木村五郎氏はこうした縁で気安く機関誌の表紙やカットを無料で書いてもらったが、その後結婚して、数年後に亡くなってしまった。  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 伊豆大島木村五郎研究会が企画・資料提供して千田敬一氏(元碌山美術館学芸員・日本近代彫刻史研究家)に執筆していただいた『「これは彫刻になっております」木村五郎の彫刻とその生涯』の中で著者は市川房枝の胸像について「五郎の女人恋慕」の項で触れています。 ・・彫刻家五郎には、信念に燃えて仕事をする市川さんが本当に生き生きした美人に見えたのでしょう。むろん、市川さんに惹かれるものがあってのことでしょうが、それを表に出す自信が無かったと思います。・・五郎には市川さんの人格が彫刻に十分に表れていると思えなかったのでしょう 五郎は何故市川さんの胸像を完成できなかったのでしょう。もし完成していれば、五郎の作品のなかで重要な位置を占めるものになったと思われます。・・五郎は最初、市川さんの大きな人格と溌剌とした姿のなかに、自分を包んでくれる母性があると勘違いしていたのかもしれません。ところが肖像を作っているうちに市川さんは尊敬できる女性であるが、自分の求めるような個人的な幸せに埋没できる人でないことがわかってきます。そして自分の作品が、市川さんの大きな人格や、世間の不条理と戦う市川さんの姿を表現していないことに気付いたのでしょう。自分の未熟を知った五郎は、作品を壊さざるを得なかったと思います。作品を壊して市川さんの前を去るとき「淋しくなります」と言った五郎の胸中は、何時か市川さんに相応しい人間になります、いま近くに居る資格のない自分が淋しいという気持ちで一杯であったと思われます。 ・・市川さんの所には、五郎の昭和6年作のレリーフ【聖観音】が一点あったそうです。柱にでも掛けてあったのでしょうか、市川さんの養女が埃を被ったまま掃除をしないで放置しておいたところ、市川さんが珍しく激怒したという逸話が残っています。市川さんは、五郎との親交を振り返って「恋といえるかどうか・・・」と回想しています。・・ |

|||

| 木村五郎資料集 (伊豆大島木村五郎研究会自費出版・平成11年8月1日発行) |

|||

| (第1巻)【童心の彫刻家】 353ページ 口絵 大島婦人風俗絵葉書(木村五郎木彫作品6枚組み)・水汲みの島娘・街へ・炭焼子帰窯【第1章 木村五郎著書・紀行・論評ほか】 【第2章 農民美術とその時代】 【第3章 日本美術院と木村五郎】 【第4章 書簡】 【第5章 年譜】 口絵 「婦人脚部」 製作風景・木村五郎プロフィール 目次に戻る |

|||