1909

(明治42)年 |

11月15日、東京都大島元村(現在の元町)で、大久保虎吉・柳瀬志げとの間に生まれる。(伊豆大島志考)

|

|

1925

(大正14)年

|

唄の神様と言われた柳瀬シズ(通称おシズばあさん)に唄を勧められ、本格的に習い始める。このおシズさんが、里喜によれば「本当の正式な大島節を始めた人」である

|

|

1937

(昭和12)年

|

大島ブームに乗って「大島節」及び「あんこ節」をNHKで放送し、以来大島民謡の第一人者となる。その広範な活動は、昭和47年9月刊行の日本民謡辞典にその名を留めるに至った。

踊りの師匠である日本橋の藤間勘松(天野ぎん)さんの紹介で、歌舞伎役者八代目松本幸四郎に出会ったのもこの頃である。この後、大島小唄の振り付けをしていただいた。

|

|

1939

(昭和14)年

|

父親の仕事の代理として、東京の茅場町へ椿油を届けた際、料亭其角の人たちが「あんこ姿」の里喜を見て興味をもった。

その人たちが里喜を東京に招くことを考え、新橋に芸能社のようなものを作ってその座長に里喜をすえ、島から踊り子を呼び寄せ、赤坂・新橋といった花柳界を中心に島の唄を披露させた。

|

|

1941

(昭和16)年

|

太平洋戦争がはじまり、島に戻り数年間を過す

この頃、もう一人の師である柳瀬浅太郎さんに大島の古歌を習う。祝儀の席での大唄を厳しく教えられた。

|

|

1945

(昭和20)年

|

終戦

|

|

1946

(昭和21)年

|

太郎(豊村友子)を養女とし、養子縁組をする。

十二日会の源となる島の若い衆達との踊りの係わり持ったのもこの頃。戦後の祭りはこういう若い衆によって始められた。

|

|

1947

(昭和22)年頃

|

東京へ戻る

|

|

1948(昭和23)年

|

NHKが東京と大島と伊豆との三元放送をおこなった際、大島から大島里喜の「大島節」を紹介した。その時のアナウンサーが「大島のお里喜さんです」と紹介した。これが「大島里喜」の名前の由来である。それまでは「大久保里喜」だった。

|

|

1949

(昭和24)年

|

松本幸四郎襲名披露に招待される。

レコード各社で吹き込み

|

|

1950~1951

(昭和25~26)年

|

日本橋浜町で料亭「里喜本」を経営、ここで唄を教えながら大島民謡の東京でも基盤を固めた。

|

|

1951

(昭和26)年

|

NHKの「民謡を訪ねて」に出演。その時に出会った三味線の藤本瑛丈(当時は秀夫)が伴奏をつけ、放送をしたのが今日の形である。それまでは「大島節」や「あんこ節」は手拍子か元町の芸者お照るがつけたあしらいの三味線くらいであった。

それからまもなく、コロンビアレコードで大島里喜の唄をレコード化し、全国に大島の二大民謡と大島里喜の名を広める。

|

|

1952

(昭和27)年

|

日劇で市丸と共演。

|

|

1953

(昭和28)年

|

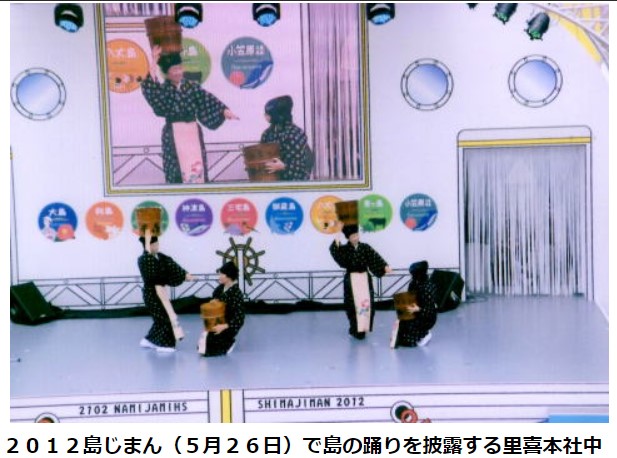

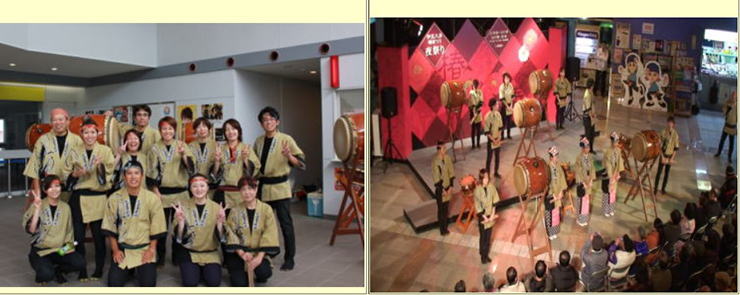

「大島御神火太鼓」創立、特色は拝み打ち、女太鼓である。

|

|

1954

(昭和29)年

|

ラジオ東京出演

|

|

1958

(昭和33)年

|

ビクターより「エンサカホイ・ててほ」二曲入りのSP盤が出る

|

|

1959

(昭和34)年頃

|

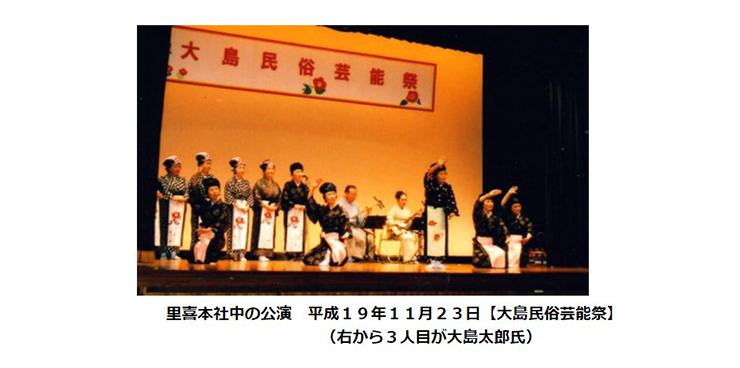

「連獅子」を踊る

|

|

1960

(昭和35)年

|

新橋演舞場新派公演「南の島」の民舞民謡指導を依嘱され、舞台にもあがる

|

|

1961

(昭和36)年

|

2月3日水天宮節便会に招かれる

|

|

1962

(昭和37)年

|

NTV出演

キングレコード発売の「日本代表民謡集」に「大島節」を吹き込む

|

|

1964

(昭和39)年

|

ビクターより「あんこ椿」のレコードがでる

|

|

1965

(昭和40)年

|

10月15日、第13回東京都社会福祉大会において、社会福祉に貢献した功績を認められ、表彰状を受賞する

|

|

1967

(昭和42)年

|

11月23日帰島。民謡と観光地大島を広く全国に宣伝した功績を称えて石井松利町長より感謝状を授与される

|

|

1969

(昭和44)年

|

東京生活をきりあげ、郷里大島に戻り、旅館「里喜本」を営む傍ら、島の子供たち、主に高校生らに踊りや御神火太鼓を教え、保存・伝承に力を入れる。その後も各方面で地道な活動を続け、島の為に力をそそいだ。

|

|

1971

(昭和46)年

|

7月19日、NHK芸能百選「伊豆の島々」に出演

|

|

1972

(昭和47)年

|

大島高校に大島里喜が創始した「大島御神火太鼓愛好会」誕生する

11月、コロンビアレコードより「伊豆大島の唄」(LP12曲入り)を発表

|

|

1973

(昭和48)年

|

5月6日、東京都中央区総合体育館にて「民族芸能文化連盟東京大会」に出演

「日本民謡協会功労賞」受賞

7月2日、大島の観光発展に協力と椿まつりへの貢献したことにたいして大島観光協会より感謝状

11月16日、東京体育館にて「第24回民謡・民舞全国大会」に出演

|

|

1974

(昭和49)年

|

3月31日、大島町立第一中学校体育館にて、NHK放送「民謡を訪ねて」に出演

8月30日、里喜が育てた高校生の御神火太鼓が、初めて東京に進出、東横ホール名韻会に出演し、トロフィーを獲得した

|

|

1975

(昭和50)年

|

「日本民謡協会名誉会員」となる

|

|

1976

(昭和51)年

|

ビクターより「大島飴売り唄・大島茶摘み唄」のレコードを出す

|

|

1977

(昭和52)年

|

葛飾公会堂にて「第八回東京都民俗芸能大会」に出演

3月5日、民族芸能の保存・普及に寄与されたとして、表彰状を美濃部亮吉東京都知事より授与される

キングレコードより、正調ふるさとの民謡「大島節・大島あんこ節」が出る

|

|

1978

(昭和53)年

|

4月22日、日比谷公会堂にて「第二回日本民謡・舞踊全国大会」に出演

|

|

1979

(昭和54)年

|

ポリドールレコードより「伊豆・島々の唄」(LP17曲入り)を発表

2月20日、毎日新聞(夕刊)コラム「ふるさとの民謡」欄に大島里喜・友子親子紹介される

9月14日~15日、国立劇場にて「第31回民族芸能公演・日本の太鼓」に大島高校の御神火太鼓と共に出演。前日には、フジテレビ「小川宏ショー」に出演する

9月16日、新宿厚生年金大ホールにて、第三回ポリドール民謡「歌と踊りの祭典」に出演

10月10日、NHK第5回「日本民謡の祭典」に出演

|

|

1980

(昭和55)年

|

4月21日、東京十二チャンネル「日本縦断民謡大全集」に出演

5月、皇太子殿下、皇太子妃殿下大島を視察、その時に大島郷土芸能として唄を披露10月1日、「東京都郷土芸能功労賞」東京都知事より授与される。

11月23日、「三浦市郷土芸能大会」に高校生と共に出演。その後、三浦市の民謡親善訪島団が里喜本に来宿する

12月25日、中山義夫氏主催「中山世界民俗舞踊団によるインド訪問」に参加、親善の旅に出発

|

|

1981

(昭和56)年

|

3月3日、NHK「椿の花咲く大島めぐり」で、旅館「里喜本」より放送がおこなわれる

3月20日、NHK「民謡をあなたに」に出演

|

|

1982

(昭和57)年

|

雑誌「みんよう文化」新年号特集として「大島里喜―離島民謡の保存と伝承につとめて」が掲載される

|

|

1983

(昭和58)年

|

3月5日6日、江東文化センターにて「第十四回東京都民族芸能大会」に元町十二日会、大島高校御神火太鼓を率いて出演。3月5日、「東京都民俗芸能大会」にて、民俗芸能の保存、普及に寄与した功績として表彰される

10月25日、里喜の功績をたたえて、民謡名人シリーズ2「大島里喜・こころの唄」が国立演芸場にて開催される、これが最後の舞台となる。

|

|

1984

(昭和59)年

|

2月26日、「第十五回東京都民民俗芸能大会」が大島町開発総合センターで行われた。しかし、この時には里喜の姿はなく、高校生のみが出演。この後、愛弟子達の御神火太鼓は幾度となく東京の太鼓や芸能祭に招かれている

|

|

1985

(昭和60)年

|

この頃、小中学生による御神火太鼓は大島里喜の手を離れ、丸市道場に移った

|

|

1986

(昭和61)年

|

3月22日永眠

|

|

2000

(平成12)年

|

6月3日、大島御神火太鼓保存会は社団法人全日本郷土芸能協会(東京都)より表彰を受ける

|

|

島の民謡・踊りに生涯をかけてきた大島里喜の言葉(みんよう文化新年号)です

「東京へ出たりもしましたが、島を愛する気持ちだけは持ち続けてきたつもりです。これからも古い節回しの唄を大切にして、私だけが持つのではなく、太郎や若い人達にどんどん伝えてゆきたいと思う」

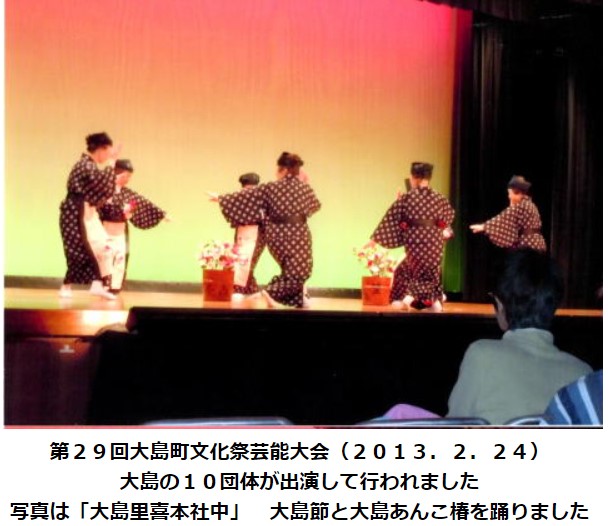

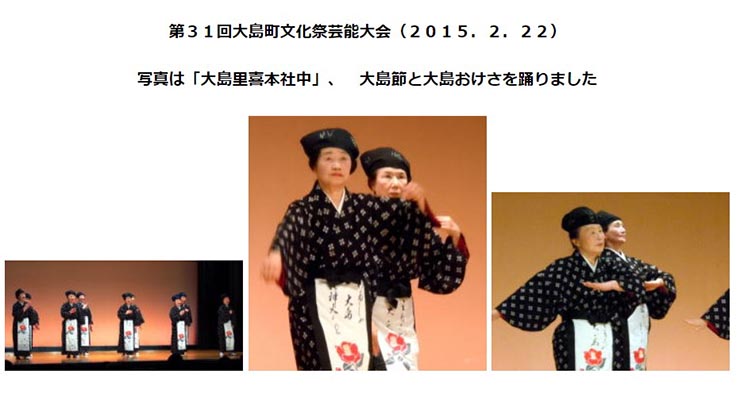

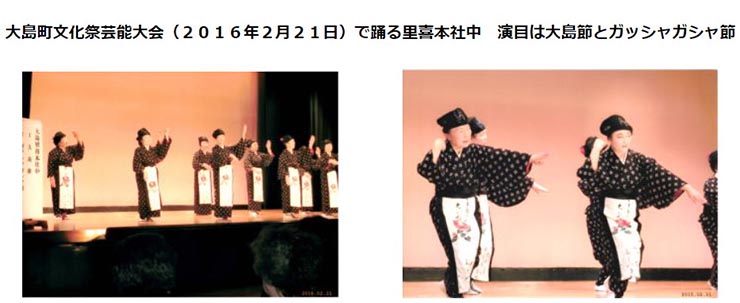

没後20余年、大島里喜の心は里喜本社中と大島御神火太鼓保存会によって受け継がれています

大島の文化・伝承へ戻る

qqxt3tz9k@room.ocn.ne.jp qqxt3tz9k@room.ocn.ne.jp

|