| 和田三造 この画家の代表作 【南風】 は テレビ番組「美の巨人たち」 で紹介された。 この番組に私も少し出してもらった。 NO1 伊豆大島を描いてその存在を知らしめた最初の画家として和田三造(当時19才)があげられる。東京美術学校で油絵を学んでいた明治35年に八丈島を目指して伊豆の伊東から郵便船に乗り込み、暴風雨に遭遇し大島にたどり着くまでの劇的なエピソードを語っている。 《南風の頃》 和田三造 美術雑誌「アトリエ」(昭和3年8月号) 『南風』を描いたのが二十三の時だ。これを描こうとするまでにはロマンスがある。其の時分僕は伊豆の大島などの存在を知らず、東京湾の向こうは漠然として唯歌などで八丈島という名を聞いて其処へ行きたいと思っていた。 或月明の晩に伊豆の伊東から八丈島通いの郵便船に乗った。小さな船で気持ちよく海面を滑っていたが、夜半から俄かに暴風雨になって、全く文字通り木の葉のように翻弄され始めた。僕は海の荒れる様を此の時つくづく見た。風雨は刻々其の勢いを増して帆柱は折れ、帆は風に奪われて、船は唯波涛の怒りに任せるのほか無くなった。 ・・・其のうちに老船長は『少しでも船の荷を軽くして船を助けたいから済まんことだが皆さんの荷物を捨てて貰い度い』という。・・・僕は小さな風呂敷包み行李を持っていたので、船酔いの苦しい中で行李を引き出して捨てようとした。すると老船長は「書生さんはまあお待ちなさい。貴方はまだ未来のある人だ、万一貴方の荷物を捨てる時は此の船も郵便物と一緒に沈む時だ、万一助かった時に貴方が仕事ができない。さあお待ちなさい」と止めてくれた。 僕は此の時まったく感激した。風雨は過ぎても山なす波涛は止まず、或る時は苦しい頭をあげると大島が烈日に照らされて大きく見えた。それもいつのまにか遠く波の間にわからなくなった。 こうして漂流すること三日間、ようやく大島に辿り着く事が出来た。海岸では郵便船が着かないので大勢海岸に集まって騒いでいた、其処へ漂流の間に濡れ汚れた着物に蓬のように乱れた長髪という装いで上陸したので島の人は皆びっくりしてしまった。 ・・・八丈島へ行く積りが存在も知らない大島へ漂流したわけだ。画家が大島へ渡ったのは僕が皮切りで、其の後大島は東京の美術家の写生地になった。此の時で郵便船の老船長は責任の重い此の仕事はとても老人には続けられないと辞してしまった。此の船長に対する感謝と記念の為に『南風』を描く気になって、其の為に郵便船に乗って何度か、此の間を往復して構想を練った。 |

|||

| NO2 和田三造を一躍有名にした「南風」は19歳の美大生が死と対面したこのような体験がきっかけとなったのである。23才で完成した作品であるが、何度も大島にやってきて絵を描きこみ、1年半の時間を費やしたと言われ、明治40年第1回文展で最高賞を受けている。 「漁師だった父から絵描きの和田三造を何度も船に乗せて釣りに出たと聞いた、船の中で帽子を被って座っている青年は父の若い時の顔に似ている」という話を大島の古老から聞いたことがある。元村(現在の元町)の福丸と言う漁船で、描かれている風景は野増という村の先の千波崎沖、北に流されている南風(みなみかぜ)の日の風景だろうという。他の人物については、和田三造が学生の時に習った柔道の先生や三造の分身ではないかという絵の解説を読んだことがある。 毎日新聞の展覧会評欄には、「為朝百合」「槿(もくげ)の花」「霊岸島」「雨の波」「暮れの務め」「三原山の絵」などの作品名が挙げられている。霊岸島は当時大島行きの船舶の発着場所の地名で、現在の中央区新川あたりにあった東海汽船の桟橋付近の風景を描いたものかも知れない。 また、「暮れの務め」は「褐色のまだらの牛のそばで男が座って乳を搾り、女は桶を頭に載せて過ぎようとしている」そんな光景だと書いているので大島が題材の作品。「大島婦人の肖像」の下絵と思われるような板に描いた婦人の姿像の作品が大島に残っている。 白馬会10周年展覧会には「伊豆大島風景」を出品しているが残念ながら白馬会に出品した作品図録はまだ1点も確認することができていない。和田家でしばらく暮したという山形駒太郎氏は、アトリエで『三原山・五十号』や大島のアンコの像数点を見た、大島元町(旧元村)の旅館千代屋には、先生の小品が数点ありましたが、先頃の大火でうしなわれたのでしょう。惜しいことです。」と回想している。 南風」と同じ頃に「大島を望む」という船上からみた大島の風景を板に描いている。 和田三造が定宿としていた千代屋にサイン入りの絵があったが昭和40年の大火で焼失してしまった。また、元村の吉谷神社例大祭に掲げる「三原大明神」の大きなお旗の文字を和田三造が頼まれて書いていたが、これも大火で無くなってしまった。千代屋の主人が仲介して書いたもらってようで、島人にとって大切なお祭のシンボルであるお旗の文字を書いてもらいたいと思わせたことは、三造が地元に溶け込んでいたこと、また歓迎もされ、信頼もされた証ではないだろうか。 |

|||

|

|

||

| NO3 大島の新聞に和田三造と思われる青年のことが渡辺市道として紹介されている、筆者は不明。 《島と恋―アカフン画伯(上)》 「島の新聞」昭和10年11月10日号に掲載 「ホレ、みろよ、またアカフンが泳いでいるよ・・・」「ほんとだ、よっぽど海が好きだとみえる毎日水泳だ ねえこたあないね」 真夏の陽が、ギラギラ紺碧の海面に光っている、その海を真下に見下せる岩の上に起ったアンコ二人が、海面を指して話している。なるほど見ると、髪の毛を海草のようにもじゃもじゃにした真黒な男が愉快でたまらないように、白い波しぶきをあげながら、泳ぎまわっている。 「アカフンさアーン」巌頭のアンコが呼ぶと、「オーイ・・」と太い声で答えて、ブルブルツと水をきってあがってきた。逞しい裸体に赤い褌一本をしめた精悍な面魂しいの青年である。 日露の風雲漸く急を告げつつあった明治三十七年の夏の事である。「アカフン」と呼ばれる青年はそのころ珍しい美術学校の生徒で、陸軍大将の息子の友達と二人で、夏休みを利用しこの島にスケッチがてらの遊びにきていたのだ。 この青年こそいま我が洋画だんの第一人者として推しも推されもしない帝展審査員Y氏であるが、ここには仮に渡辺市道氏と呼ばせてもらう。 老画伯若き日のホロ苦い恋愛史の一ページを、彩管ならぬ拙ないペンに託して描き出そうというのである。 「内地の人」殊に若い学生は珍らしかった。画学生渡辺君とその友達太田君は、俄然村中の人気者となっていた。「オイ太田、来てみて意外いい感じぢゃないか大島というと大変な離れ島みたいに思っていたがなかなか捨て難い味がある、アンコは美人だし,景色は芸術的だし・・」「ウン、俺も気に入ったよ、この分なら夏休み中いてもいいなア・・」 二人もはじめての大島がすっかり気に入ってしまった、千代屋に泊まっていて、朝早くから絵具で汚ごれた洋服の肩に絵具箱をかけてカンヴァスをもって、スケッチに出かけた、帰って来ると赤褌をしめて浜に出て,泳ぎ廻っていた。 「折角やってきたんだから、なにか想い出になるようなロマンスをつくろうぢゃないか」「ロマンス?柄にもないことだが,つくれるものなら、つくるのもよかろう」こんな冗談をいっていたのだがその冗談が現実となって現われる日が来た。 そのころ元村一といわれる美人は、藤の湯のそばの平井油店の一人娘おやすさんだった、幼い時に両親を失って、お婆さんの手一つで育てられた可憐な娘だった。 海岸にある元村唯一つの井戸から、水を汲んで、その桶を頭に乗せて藤の湯に運ぶのだ、この近所の娘たちの毎日の仕事だったからこの井戸が娘たちの話題を生む井戸ともなっていた。 「あのアカフンがなア―・・・」「アカフンがどうかしたんかい・・・」「ウンとても面白いんだよ、おやすさんにおぼしめしがあるんだとサ、選りに選って村一番の美人にあの黒坊が惚れたんだから面白いぢゃないか」 「ハハハ・・・」娘たちが賑やかに笑った時だった。「なんだなんだ、なにかおかしいことがあるのかい?」ぬーッと入ってきたのは、いま話題の主人公渡辺君だった。「いい話してたんだよ、アカフンさんが恋をしてるッて話・・」「なに俺が恋をしてるッ ウハハ・・」眼を丸くしてひょうきんに笑っってみせたが、その眼の底にはなにか真実のものがあった。 「よし、そんないい話があるんなら、みんなにおごってやろう」そういったと思うと駆け出してキンツバを買ってきた、思わぬ御馳走に、娘たちはキャッキャッとはしゃいでいた。 それから間もなく、千代屋の二階で、おやすさんをモデルに、渡辺君は大作をものしはじめたのである。 新聞の興味ある記事「アカフン画伯(上)」はここまで、(下)が掲載された形跡はない。作者が誰だったのか、中身の信憑性は定かではないがすべてが作り話でもあるまい。 昭和15年に「伊豆大島乳ケ崎から伊豆天城山及び富士山を望む」という風景画を発表しているがそれ以後の大島を描いた作品はまだ見つけ出せていない。 |

|||

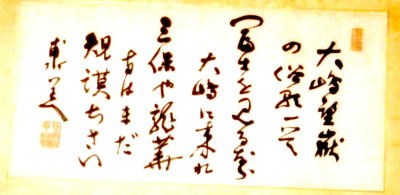

| NO4 画家で小説家の有島生馬は大正10年に発表した「大島の桃源郷」のなかで、「大島の話は度々人から聞き、度々人の書いたもので見た。然し何といっても最初に然も最も深くそこの興味を私に印象させたのは和田君に外ならなかった。・・三造君は、巴里に来ても大島の美を説いた。・・ 世界の都の巴里の街も、君にとってはびょうたる相模洋の椿の木陰の寂かさには及ぶべくもないように見えた。「早く日本に帰って大島へ行きたいな」とは度々君の巴里で漏らす嘆声であった。」と書いている。まちがいなく大島と相思相愛になった最初の画家だったのではないだろうか。 哲学者の井上圓了は明治42年に来島した時、大島の情景を「富士を見るなら大島に来れ三保や竜華寺の比ではない」「大島に風と牛糞なかりせば不寒不熱の極楽の里」と詠んでいる。 |

|||

富士を見るなら大嶋に来れ三保や龍華寺はまだ規模ちさい 甫水(井上圓了の号) |

|||

| NO5 これから次々とやって来る芸術家の足跡を紹介する前に、和田三造がはじめて大島に来た明治後期頃からの大島と周辺のことに触れてみる。 伊豆諸島の海の生命線として現在も運行を続けている東海汽船(当時の社名は東京湾汽船)は明治22年、東京湾内で船による運搬業を営む海運業数社が合併して誕生した。当時の東京港内航路は三浦半島や房総木更津などからの鮮魚の輸送、東京市民への食料確保という目的で運営されてきていた。 伊豆諸島へは印材となるツゲの輸送を目的として年に2,3回御蔵島に運行されたのが最初の航路で、明治24年のことだった。元々は徳川時代、大奥の櫛の材料を確保する目的ではじめられた航路である。東海汽船は外房航路と伊豆航路など東京湾外の航路を開拓するようになるが、その要因は鉄道が発達することによって貨客運搬の役目を果たしてきていた港内航路が衰退するという予測からであった。 明治24年には、東京―熱海―網代―伊東―稲取―下田に寄港する航路が月に12回程度の運航であった。大島航路は明治40年、133トンの豆相丸が月3回の航海ではじまった。 大正時代に入ると東海汽船は沿岸運航から撤退し、大型船を使った伊豆諸島航路の運行に力を入れるようになる。昭和3年までは貨物と人間が同乗する,どちらかといえば貨物優先の船舶が週3日ほど通ってきていたが,昭和4年に念願の人間優先の客船が毎日運行され、2000トン級の船が東京―大島、伊東―大島-下田を毎日往復するようになった。この年「菊丸」船上で須川邦彦や村松春水、土岐善麿らが講師となって日本で最初の洋上大学が開かれている。 |

|||

| NO6 当時画家たちが大島を知り得た書物として、明治35年に発刊された風俗画報特集「伊豆七島画絵」という伊豆の島々を紹介した今で言う観光ガイドマップのような雑誌があげられる。書店に多く出回っていた筈はないが、この本には本土にはない異国情緒溢れる南の国が図入りで紹介されている。一種異様な人種の暮しぶりの紹介方法は奇異に感じるが、もし何も知らずこの雑誌を見て伊豆の島々を想像したならば、きっと「異国の楽園」のような期待を抱いたに違いない。行ってみたいと思 う読者は多かったのではないだろうか。 風俗画報は全国の名所や日本古来の名画などを図録で紹介する美術誌でもあった。「嗚呼東京府下にして此の如き別天地あり」と読者に呼びかけている。 画家と南の島と言えば、パリッ子のゴーギャンとタヒチの結びつきが直ぐに思い浮かぶ。ゴーギャンは1889年(明治22年)パリ万国博覧会で初めてタヒチの存在を知り、この島の芸術や物産を目にしている。彼は幼い時に家庭の事情で南米ペルーで数年暮したことがあった、その体験が影響したのかも知れない、タヒチへ移住している。タヒチに着くと友人に次のような手紙を書いている。 「タヒチの夜のこの静けさは何にも増して異様なものだ、あるのは夜だけ、休息を乱す声ひとつ聞こえてこない、ここで、またむこうでも、乾いた大きな葉が落ちるが、音という感じがしない空をかすめる魂みたいなものだ、土民たちは夜でもよく歩き回るが、はだしだからごく静かだ、あるのはつねに静けさだけだよ、土民たちが、どうして何時間の何日も、一言も物を言わずに、悲しげに空を見たまますわってあれるのか、私にはわかる、私は、そういう私のなかに浸みこんでくるものを感じ、その瞬間に驚くほどの安らぎを覚えるのだ、ヨーロッパの生活にあるあのご たごたは、もはや何ひとつここにはない、明日もあさっても、いや、いつまでもこの状態が続いていくようだ」当時のヨーロッパには文明社会より南方に理想の楽園を求めるという流れがあったようだ。 ゴーギャンのパリでの画家生活は貧困を極めていた、「人々が太陽のもとで暮し恋をする」という原 始世界への夢想が大きく膨らみ、素朴で野性的な人々との出会いを求めて2ヶ月の船旅に出発したのだった。2年後パリに戻ったが、彼の絵画は一部の人たちにしか受け入れられなかった。 そして2年後の 1895年(明治28年)再びタヒチへ向った。2度目は異国人としてではなく土着民の目線で 自然の中に暮す人々を描きだしている。写真が発達していない時代にゴーギャンが描いた風景画は人々を驚かせ、絵画に無関心だった人々をも引きつける魅力を十分に備えていた。 日本でゴーギャンのタヒチ作品が紹介されたのは大正11年頃からのことらしい、横井弘三や林倭衛、上野山清貢、宮崎丈二らが小笠原や南の遠い島々を目指している。 |

|||

| NO7 私はもうひとつの可能性として、房総や伊豆や三浦半島からいつも見えていた「噴煙を上げる島の姿形が好奇心をそそったのではないか、東京から各半島に移動する船から大島のなだらかな稜線が見えていたに違いない、画家の曽宮一念は房総半島の野島崎からみた夕日に染まる大島と三原山の噴煙をスケッチしているが、ぽっかり浮んだように見える島に渡ってみたい、と思う人が多かったのではないかと推測している。房総への旅が鉄道より船であった時代に、中村彝は何度も療養や油絵制作の為に白浜や布良に行っている。その途中で海に浮ぶ大島を目にして知っていたので、後に傷心の旅の行き先として大島を選んだに違いない。 明治37年の夏、青木繁、坂本繁ニ郎、森田恒友らは千葉の布良に写生旅行をしているが、青木繁の「海」や「海景」には磯に打ちつける白波の彼方に洋上の大島がはっきりと描かれている。 児玉希望や山本鼎や硲伊之助らは伊豆から見える大島を絵にしている。 しかし不思議なことは、関東・伊豆・房総方面から見える大島は優しげな姿であるが、南に下った利島や新島から見える大島の形は、鬼ケ島ではないかと思うような険しい石山に見えたりもしている、本州本土へ向けた島自身のアッピールは偶然の産物なのでしょうか。次回は坂本繁ニ郎、森田恒友を。 |

|||

神津島から北を見た景色 手前から式根・右に新島・左に利島・一番奥が大島です 右の絵は伊豆半島から |

|||

| NO8 明治39年の夏に坂本繁二郎(25才)と森田恒友(24才)が訪れている。翌年、坂本繁二郎は美術雑誌「方寸」に紀行記を発表、大島を描いた作品「大島の一部」の図録も紹介された。大島に写生に来た頃を後年自著でも回想している。 紀行記のカットは森田恒友が描いている、同号の口絵として掲載された森田の「濱の生活」は波浮港を描いたものではないかと思うがどうだろうか。森田恒友は、大島に旅立つ明治39年8月9日から8月29日までを「朱黄」に、8月30日から帰京する9月14日までを「大嶋画旅」という長い日記にして残している。 《大島に往って来ての話》 坂本繁二郎 「方寸」明治41年7月号、8月号に掲載 大島に就ては其風俗の変れるのと島の真中に三原山という火を吹く山がある事を聞いて色々と想像はして居た。 我々の乗れる船が追々進んで、緑の大浪がザバーリドドーッと打返して居る海原の上に翫具を据えた様な小い遠山一つを見る。其形が愈近づくにつれ鮮明に大きくなり、総体水々しい樹木の茂り陰の隅々も紫色に晴れ渡って、其山の岸に打寄せては砕け散る白浪の横一線にて、海との境が仕切られて居る、眼も醒める許の美しい姿、美しい見る程美しい、斯く迄あろうとは想いの外であった。 島近くの海の色は薄黒ずんで暖か味のない、妙に変って淋しい気がする。着いて船の錨を下した所は、港といわれるような所でない、只の岸で少許荒磯が寛いで居るだけだ。船の上から斯う陸地のほうを眺めると、岸少し離れて小さい家が幾つか並んでいる。筒袖の黒い衣服を着た小さい人の姿が一つ二つ往ったり来たり小走ったりして居る。大海原を渡ってきた人の眼には其家や人の様子が古い昔の絵画でも見る心地がする。端舟に乗り移って岸に上って愈々その土地を踏んで、今迄乗って来た親船の二町許の沖に浪に漂っている居るのを見た時は、住馴れた故国を追放されてあらぬ他郷に捨置かれた様な気もした。連れは只二人である。 汀の石原に腰を下して、扨どうしたものであろうと相談していると、二十歳余の女が吾等の側に来て、暫く黙って此方を向いて立って居る。紋付の黒着物で髪は一寸束ねて後の方にぶら下げて額には藍染の布で鉢巻をして居る。吾等も暫く黙って女を見て居ると、其女が御宿は何所ですかと問うから、どうしたものだろうか自分等にもまだ分らないがと答えると、左様ですかと言ったまま徐々往って仕舞った。どうしたものだろうと、側に置並べた荷物を眺めながら又相談をして居ると、向うの高い土手の上から、矢張黒着物だ、二人許此方向いて立って珍しそうに我等を見て居る様子、兎も角も其所等当りの家に行って何かと尋ねてからの事にしようと、程近い荒物店に立寄って色々と聞合せた。店には矢張黒着物を着た御神さんが居て色々委敷話してくれた。 島の内に六つの村がある。此新島村は其中で一番大きい。次は野増店で一里半許の道程がある、其先は差木地、それから波浮の港、波浮の土地は此所よりは丁度真後当りになる、それから泉津村岡田村という事で、此村の内に二軒の宿屋がある。吾等は其うちの浜川屋というに陣所を据えた。室は二階で三方明け放される。海も見ゆる、山の嶺も見ゆる、村の中も見渡される。村の中浴水の出る井戸が三つしかない。此三つの井戸が村中の共同持になって居るので、朝夕其井戸端は繁昌する。其一つは吾等の宿の前にある。大勢の女が頭に水桶を載せて手ん手に綱の付いた釣瓶一つ宛持て汲みに来る。水は一々釣瓶を投入れては手繰上げて汲む。総て筒袖の黒着物で小い紋章が三つ宛付けてある。頭に物を載せる習慣で何れも姿勢が佳い。髪の毛の長く美しいのは誰も知れる事だ六十路程の御婆様達が十七八の娘のような声を持っているのは一寸変った思いがした。 島にも種々あろうが、海の底から焼石山の頭の先が少許水面に出て居るというが此島の一番分り易い形容であろう。焼石山にも拘らず樹木は殊の外茂っては居る。茂っては居るが地層の許す限り茂って居るので茂られない所は禿げて居る。或は潅木林、なり小笹原となって居る。斯う色々変化があるので遠日に弥々美しく見ゆる。 波打際に立って狭い島の中に吹く火を眺める。其烟は見上ぐる頭の上に近く立昇って、見ゆる火口にゴーゴーという響は此辺迄聞える様な気持、今にも溶岩が溢れて流れ落るならば吾等はジュッと一焦げに成って一つかみの灰と化してしまわねばならぬ。風の静かな日は煙は一団となって火口の真上に浮いたまま放れない。夕暮れの空ようよう青暗くなる頃は、坑口の火の光は煙の下腹にボーツと燕脂色に映る、梅干を握り込んだ飯に其汁が染みた様な有様で、空が暗くなればなる程火の色は鮮やかに現れて、凄い凄い物凄い、見て居て安い気持はしない。此火の下に島人は楽しく働いて暮して居る。優しい姿して、優しい歌を唄って、牛を牽いて、薪を樵て、漁をして居る。 油の取れる椿の林は到る処に茂って居て、其間に亦沢山の紫陽花がある。丁度其頃は花盛りであった。其間に働ける御婆様なり若い女なり其まま皆生きた画だ。婆アーイ山へ往って来ウーイ日和が佳いナアーイ此調子の長い余韻ある優しい声は今も耳の中に聞えて居るようだ。山の或場所は溶岩の流れたまま固まったままで小草一つも無い。其れが火口から一と続きに畦々雪崩れて海の中迄見渡す限りの禿石原寥々寂々たる光景、其所に佇立して峠の煙を眺め、海の音を聞いて居ると、妙な気がして来る。 雨の降る日は困った。雨には随分降り込められて倦々した。ショブショブ窓に雫する一室に籠って手紙など書いて居ると、近い辺の仕事小屋でバスンバスン篠竹を打割る音がして、大勢の女共の其れに調子を合せて歌う声が聞える、折又折雨戸の隙間に濡れ牛を追って通る人影が見える。割った篠竹は薪を括る用にするので、天気の好い日には割られた沢山の竹が海辺に干される。土地の者は雨の日にもあまり傘を使わぬ。少々の雨位は着物引被って歩く。降り続く雨の間風も中々強かった宿より程遠からぬ海の大浪が打当る音はドドーッドドッと絶えず地響きする。殊に其頃は土用波とかで風吹かぬ日にも大浪の来る時節であった。雨の海はかつて見た人は能く想像が出来るであろう。沖の方は真白に煙って何も見えない。空の色と海の色は同じ一続きの鼠色で、其中に白波がパーッ、パーッと砕け散る。雨と海との水気を含んだ台風が屋根を吹き渡る毎にキューッと響を出す。余程吹続いた揚句であった、逐々本嵐風が来た。而かも急にやって来た。斯うなると又浪の形は丸で違う。普通ならば岸近く迄押寄せた頃波頭に白泡がザッとしぶく。本暴風となるともう遥か遠方の沖合から真白の白波だ。恐らく沖の沖も白波であろう。白波と白波が相打って白波の上に白波が立揚って、只もう怒狂う白泡で、轟々然と打寄する。ババーッと打寄せた勢で当の浪際を一町余打越して、危く家の近く迄浚い行く。浜辺に並べてあった漁船は斯うなる前にずっと家の辺りに引摺り上げられて、人々は皆家の内に引込んで居る。何しろ太平洋の大浪が小さい島に打当るのだ。慣れない眼には一浪毎に地べたがぞろぞろ持って行かるる様な気持がする。雨水は又一気呵成の勢で山嶺から奔下して、落散ったものは何にあれ彼にあれ容赦なく掃いた様に持って行って海の中に吐き出す。其濁汁が又海の色を一入物凄くする。宿の亭主というは肥えて居る癖に妙に顔色の青い三十歳許の男で、どうしたのか其日は病気で臥って居た。蒲団の中から一入青い顔をしてあれこれと御神さんを怒鳴りつけて居る。家の中は雨戸が外れる漏水が滴る。屋根のブリキが吹飛ばされて、隣りの垣根に打付かってガンガラランと音させる。橡面棒を振って居る御神さんキャッキャッと頓狂声で走り廻る下女、騒動又騒動チン舞いカン驚く。閉切った雨戸の節穴から外覗いて見ると隣りの家の家根板は大方剥れて其板屑は海の上あたりに閃いて、燕の舞っている様だ。小屋の中の酒樽は自然に転り出して畑の中をうろついて居る。金盥やら手桶らや手にして二階に馳け上って来た御神さんが、どうも御気の毒さまこんな暴風は近頃にない珍しい事で御座んすで、御窮屈でしょうが少しの間御辛抱なすって下さいませと、雨の漏る下へ盥を据えるやら、流れる水を拭うやらで、吾々は安全に身を置く所もない。(抜粋) |

|||

| NO9 坂本繁二郎と森田恒友は明治39年8月9日から9月14日まで大島に滞在している。森田恒友も大島旅行の詳細を長い日記に残している、日記は長文なので、大島に着いた初日と35日暮らして帰京する最終日の記述を紹介する。(資料は神奈川県立近代美術館年報第3号より) 森田恒友日記「朱黄」 明治39年8月9日から8月29日分 8月12日日記抜粋 ・・・船いよいよ進んで今や吾等が嶋は指掌の間に在り整時にして船港に入る碇を下す、甲板に起て嶋岸を望めば嶋中の老幼船を迎へて喜々相呼相叫ぶぶ全然之小学校読本に目見へし亜仏利加土人が欧船を迎え維新横浜の日本人が黒船を迎へたる感に打たるアゝ之の孤島の人々如何になつかしき、彼等は一日々々一船又一船其もたらす処の珍語、服装、都の風俗、国々の話を聞きたきなるべし、焼岩の岬両端に突き出たる中の小港や之れ元村(嶋中第一の村)なり吾れは様々思を廻らす内陸よりハシケ来たりて之に移乗す。忽ち船動いて陸に達す漸次上陸す裸の小児水より出でて目を見張り余等を熟視す髪を後に長く結び黒衣したる若き女余等の宿を問ふ蓋し宿引きなり余等相目語する間に早小学教員の弐人連れを得て先にカバンを頭に載せて走りぬ奇なる哉此嶋の女や丈大なること男子を圧す、余等は除々として村中に入る先づ郵便船発着所に入て小憩す之れ予て友と談じたることにして宿屋を避けて民家に入り研究を思う尽続けん考慮なればなり如何にかして之の目的を達すべく話題を此処の女房に向くるも之は国より来れるものらしく言語委少しも不変ざれども一向に要領を不得止むなく荷物一切を預けて出で南野増村に至りて見る弧嶋の有様いよいよ寂然たり女続々牛を挽き草を頭に載せて来る岩は皆焼岩、草延びて丈に至る林は椿、桜、紫陽花樹の多くをシム暗林を上れば忽ち開けて阪路を下り廻て浜に出づ白波足下に寄す浜を廻て還り再び元村に入る茶店に問ふて寺院三あることを知る旅宿二あることを知る、寺彷を回て尋ねて余等が居所を求む悉なし此処に到りて少しく閉口方針を換えて旅宿に至り下宿せんとし海岸浜川屋なる家を問ふ坐在り掛け合ふて月極9円(二食)に意を得て此処に宿を定む女をして先の荷を取り来らしむ頭に載せて来る、二階六畳二間を占めて漸く旅装を脱く西窓に海を望み東の欄に煙山を仰ぐ好古の画坐ながらにして成さる茶を喫し風を容れて庭前を望めば目下に村中の女群を成して石垣囲の中に集る之れ嶋中に貴き淡水を汲むの井なり延続又延続絶ゆるなく桶を携へ来て水を汲めば之を戴いて帰る好個の好画題、井の手前径なり時々牛を挽き(マグザ)を戴いて通ふ忽チ見比家のノキ下に又三々はおるものあり覗き見れば此宿の主人写真を撮るもの掛けて此処にあるなり嶋中の美娘五ツ紋に頭に袋を戴くものむ面白し、此宿客四、余等が占むる二室は廊下より坐一段高く二間との間を障子あり隣房には先に船中にて相隣の教員連及尚隣りには都の書生一人あり下は平常主人等が居間と覚し但し客多ければ此処にも容るるなるべし若き女房愛想よし暫時にして好ましき旅宿に感じぬ、着来今日目に入りし嶋の有様や男女四肢の発達如何に勇ましく好もしきお想なるよ、尤も女には美人多し、遇ふ毎に見れば之も美人彼も美人と思へば、健全なる美人とは之等を言ふべき?色黒きも醜ならず髪は黒布にて根を巻き結んで後に束を成す其上を更に白き手拭につつみ輪を載せ何物をも此上に戴く十二三賞の米袋をも差程苦ならざるが如し、衣は皆黒、肩のあたり少し鼠をはぐ手足も又黒の手甲、脚絆を着く、体正しく、快活、男は総房海浜のものと大差なし、男も女も彼等は人懐しげに物問へばよく教え若きものはぢげにうつむひて物言ふ何等の可児ぞ スケッチなどする内膳もいで日も暮れる、忽ち見る三原の山頭吹き出でたる煙赤きこと火の如くも血の如し奇観言ふ可らず始めは夕陽の反射と思意す多時見れども依然たり始めて知る山中もゆる処の岩火煙に映ずることをアア活火山年若き火の山よ、何等の壮を観ずるものぞ隣房の教師先生来たりて語る此の山は猶若く今や盛に火を吹く、故に破損の憂いなしと予て理学者来て嶋民に告ぐ嶋民漸く安堵に就くと然らん哉、十一時就寝。 |

|||

| NO10 森田恒友日記「大嶋画旅」 明治39年8月30日から9月14日分 アゝ今日こそは大嶋訣別の日である活火山とも漁夫とも牛とも椿の林甘茶の山とも、井戸とも水汲みの女等又は彼等とも訣別の日である朝になれば昨日マデの風雨止みて浪も静に朝日縁をさす喜しさ窓より早くも久しく絶へし郵便船の帆上げて来るが見ゆ此れならば今日は汽船も来ることうたがいなしと思ふ間に(註、十字の旗の挿図)旗は立ちぬ之れ東京湾汽船の標にして船来る日は何日も立つのである。 帰京と決して居れば喜しくもあり又今更に名残も惜まるゝのである余等去りし後は何とは知らず此嶋に異りし事にても出来る様な心地がしてならぬ漁夫共は不相変沖に魚釣るであろう磯に魚つくであろう女等は又朝に夕にその井戸に山井戸に不相変水汲みに来るであろうか、又彼の眼大きなる賢げなる彼の女子は如何にして此の秋を暮すであろう昨日も見へた空色の雲が沖にふさがる冬の夕などは此処の人々はどうして日を過すのであろう秋来りぬと思ふ許りでも既に淋しさ堪へ難き僻嶋よ、真山を色どる椿の林が緑の衣を着くる春の日マデは灰色とブルシャンブリューの空と大洋より打ち寄する怒濤の外一つの目に楽しき物もないであろうそれマデを只漁夫どもは恐ろしき浪の中に諸声をあげて櫓をやり女どもは今収穫する椿の油に髪愈愈美しく装ふべきことである、オゝ髪美しき漆の如き丈に余る髪の女よ輝く其眼の上に髪垂にて牛追ひつつゝ嶋山を上る時海青々と林の間より見ゆる時は如何に此嶋の美しきことよ、御身等皆健全なれ再び此嶋に遊ばん日マデ其美しき髪は不相変嶋田に結ふて耳辺に漆の波を打たせよ、必ずゝよ余は再び必ズ来るべし、此行やアー終いに御身等の美を写すことを得べく余が技のあまりに拙かりしを慚ぢて終得写さざりしを免されよ、南の洋の海嶋に御身等の如き美しき性情を有する女ありちう片影をも終に筆にすべく余が技はあまりに拙かりしなり重ねては彼の女再び来らん日を待て今年の此のままの有様にて何卒異らざれしも再び来らん日御身は早既に嶋田髪には結ひ居らざりしならば余が失望や如何ならん御身が美しき眼を余が筆にし能ふまで御身は今年の浜を忘れ給ふな、 椿の林よ火の山よ御身を描かん余がぎ技熟するマデ美神よ彼等を待たしめ給へ、など心に念ず 今更に村の有様も心残りてぶらりと又出でて東に西に残る隈なく村を廻る見落しの好現象や心つかざりし好画題も又見出されつ、昨夜スケッチを並べて見し其描きしものは此嶋の幾百分の一をや写しけむ写生に勉めざりしよ、スケッチにこたりしよ、猶幾年か此尽に至りて余が筆を持つべきか或は又ふでにせざりしを怒り此の好風景は余等去ると同時に形を変へべきか、茶の斑美しき牛や、日南に赤き熟したる椿の実や、熔岩や今更に美しき一層に増すせし心持す、 ・・さらば三原よ、新嶋の人々よ と先づ船に出で、又一トめぐり嶋を見廻らすぞ 名残惜しまるゝ心地するなり二時頃になりて船漸く発す、甲板に腰打掛けて朝夕に廻り歩みし浜辺を送見すあすこに出て見送るは誰ならん、向の家の下に小手かざすは見し事ある体なる顔よ、など思ふも嶋人の誰れかが余等を見送り呉るゝ如き心地すればなり今日は終に別意を告げざりし人々も あるになど思ふ内船は 沖に出でぬ、之れより千ヶ崎沖をめぐりて伊東に進むなり、浪漸くはげし早心地悪しくなりぬ友も此度は早既にうつ臥したるママ手巾を口に当てて知らず朝来食はざれば吐くべき物はあらず苦き水を吐く苦しきこと限りなし伊東を発して漸く夜に入る甲板上は冷風吹きまくりて寒きこと身に沁み入るされど下に入る不能観音崎を廻りて漸く波静まり既に夜半漸く苦少しく治して下の客室に入りて横れど終に終夜不眠霊岸嶋に就きしは朝三時なり 明くる待つ内に漸く九月十五日の空はホノボノと窓より明け初むはしけ来りければ乗りうつりて上陸す弐人とも体疲労烈しく歩むも言出すも尚大義なり坂本兄尤も烈しければ人車を傭ひて荷物と共に先に帰宿す余は電車に乗りて帰る谷中の草庵坂本君の処へ皆荷物を集めて先ずは之にて三十有余日海嶋乾嶋の画旅を了りぬ、 之の旅や、居る事は八月十二日より九月十四日に至る 製作(半成)するものは僅かに一枚(二十五号大) 板のスケッチ九枚 スケッチブック二冊 |

|||

|

NO11 大島を訪ねた二人の画家は後になってから、大島に触れた文章を残している。 旅中断想(雲の感じ)》から抜粋 森田恒友 (大正13年8月新潮掲載) 昔伊豆の大島で一と夏過したことがあって、それまで、私は島へ行ったことなどは無く、又あの島へ今のやうには未だ画家が写生に行ったものはあまり無かった頃であった。 あの島でも私はああ云ふ島の上に浮く雲を面白く思った。真夏の島に霧などといふものは無く、毎日毎日炎暑の日が続いたが、夕方になればさすがに海風の涼を呼んで島は何処か涼しかった。さういふ日の夕方、人家の上の方にぽつちり取り残されたやうな片雲が一つ浮ぶのを見た。さういふ雲の感じは何とも云へず淋しいものだ。夕方が未だ少し残る空の中に、孤雲がぢっと動かずに残るのを見て居ると、自分も一人島に取りのこされたやうな気がして唯淋しいものだ。 《私の絵私のこころ》 坂本繁ニ郎 (昭和44年発刊) 日露戦争が終わってまだ戦勝気分の残っている明治四十年の春に東京府の主催で勧業博覧会が開かれました。美術品の公募コンクールがあることを聞き、それに備えて私は森田恒友と三十九年の夏に伊豆大島に写生旅行に出かけました。東京での五年間の基礎勉強を土台に、すべてを絵に結びつけた生活が、私にある程度の自信をつけていました。私なりに゙私の絵゙が出来つつあるのを感じ、絵とは?との問いに私なりの答えをつかみ始めた時期です。 大島での写生旅行では、素朴な島の人情とあふれるような自然に包まれて題材にはこと欠きません。島には井戸が少なく、井戸のほとりは毎日水をくむ女でにぎわっていました。宿が井戸のそばにあるので、私は二階の窓から見える景色をテーマに選んだのですが、ただ困ったのはモデルです。島の娘たちにいくら頼んでもモデルになってくれません。当時は、いまの“モデル過剰時代”と違って油絵描きのモデルなど一般の人たちにはとんでもないことだと思われ、また写生そのものが、スパイだなどと間違われた時代です。しかたなくいろいろの女性の印象をまとめて人物を描きました。これが「大島の一部」で、博覧会で三等に入賞、私にとって世間に認められた実質的な処女作ということになります。 |

|||

|

NO12 坂本繁二郎と森田恒友ふたりの画友が過ごした30数日でした、将来の大成度はわかりませんが、この大島旅行で二人が残した作品と文書により二人の明暗がくっきりと浮かび上がったように思います。 坂本繁二郎の「大島の一部」たった一枚の作品が出世作となり、紀行記が「方寸」に大きく掲載されました。森田恒友の大島作品といえば、まだ方寸に掲載された坂本繁二郎の大島紀行記のカットと本人の日記に数枚あるのを確認したに過ぎません。 |

|||

|

|||

| NO13 大正期に入ってから多くの有名無名の画家たちが大島を訪れ作品を描き、紀行記も書いている。多くの画家が同じような経験をしたはずです。 連載されたものですが、全文を再現してみましょう。 《大島の旅》 赤城泰舒 「みずゑ」大正3年3月号から10月号まで掲載 十二月二十八日 凍った夜の街に下駄の音も忙しく響き、青い燈火に輝く松飾や買出しの騒ぎの喧しい暮れの二十八日の夜Y君と大島へ旅立した。 道を行く人も車に乗る人も一人として活気を帯びぬ者もなく、其等の眼は血走って居るかとさえ思われた。 永代橋で電車を捨てて、寒い河風に晒されて霊岸島の汽船待合所へ入った、「大島行は今夜でませんか」「エエ、来る船が来ませんから、明晩は間違いなく出ます」 今入口の敷居を股ごうとした二人は、ハッと思って出札口を見ると、其所に大島行は明晩と掲示されてあった。 椿の咲く離れ島、自分達はどんなにこの旅行を希待していただろう、子供の頃正月の来るのを指折って待っていた様に今夜の来るのを楽しみに待っていたのに、この出がけに、一日は愚か半日でも延ばさるるという事は何よりもの苦痛であった、他の客の問や掲示を見て、聞き直す必要もない事乍ら、其まま思いきって帰るのは如何にも残念であった、知れ切った事をも自身に聞いて見なければ、其時の自分達の不平な心持を得心さする事は出来なかった。 「オイ、いまいましいなあ、も一度聞いて見てやろうじゃないか、馬鹿々々しい」「モシ、大島へは船は出ないのですか」 「エエ、まだ船が来ませんから、今電報が来まして、今夜は来るようですから、明晩は間違いなく出ます」何遍問うて見ても変わろう筈がない。 「残念だなあ、このまま帰るのは、何所かでかで遊んで行こうか」「然しこんなに荷物を持って居ちゃどうする事も出来ないじゃないか」「そうだなあ、よし一つ聞いて見よう、モシ此所には荷物を預かって呉れる所はありますか」「ありませんなあ」「オイ、駄目だ、仕方ない、難船して亡者が帰って来たと言って帰ろうじゃないか」 河の両岸は一面に雨に湿った緑叢が生えていた、其所は余り大きな河ではないが、海に続く所なので、今潮が満ち々々て自分の歩いている岸の通の上まで溢れるように見えている、嵐の後の未だに風は納り切らず空は一面に物凄き色に掩われ、頭の上から押へ付けらるる様な其雲は東へ東へと断れては飛んでいる、一面に泡立った海の上には船の影すら見えない。 今しも一隻の沈没したる汽船は沖の方より:地に全速力を出して河口目掛けて進んで来ている、丁度飛魚の為が如くに水の中に潜りしかと思えば又しも現われて。 この緑色に其舷を塗られた不思議な船は僅かばかりの巾さえも持っていない、而して其丈高い舷側には多くの四角なる窓が穿たれてある。 船の水の上に其高い舷を現わした時其多くの窓からは暗い亡霊の顔が一つ一つに浮かんで居た。 河の中迄進み来った船は対岸の河岸に乗り上るを同時に河の上に横たわって水を掩って了った、船の倒れる音と共に其等の亡霊の悲痛なる叫びは攪乱されたる空に物凄く響いた。 恐怖と悲しさに心も空に其成行を見ていた自分はこの叫びに初めて吾に返って自分等は大島へ旅立つ可く波止場へと向かう車中であった事に気がついた。ふと見れば沖には自分等が乗る可き船は錨を下して居る哀れなる船をどうする暇もなく、波止場へと一目散に走った。 端舟はもう客の乗り込むを待っている、多くの客は其端舟へ行列をつくっている急いで出入口迄馳け付けた時同行を約せしY君の傍らに居らぬ事に気がついた、其のみか身の周りには何一つ持って居らない、画を描きに行くに絵具一つ持って居らない。 端舟はもう波止場から離れようとして居る、如何せんと迷う折しも夢は醒めたのであった。「オイ、Y君とうとう僕のこの夢が本物に成って了ったね、仕がない帰ろう、」二人は又重い荷物を抱えて帰って来た。 十二月二十九日、年賀状等出す事の馬鹿々々しさに、馬鹿々々しいと言うよりは寧ろ面倒臭さい、版木はとうに出来て居ながら其まま打ち捨ててあった、一日々々と新しい年も近づいて見ると、打ち捨てて置く訳にもゆかなかった。 元日の朝郵便箱の中に沢山のはがきを見出すのは、楽しみなものであった、それを思えばやはり出して置かぬ譯には行かなかった。俄に昨日からはじめて今日も其印刷やら名宛やらに一日を費して了った、夕方漸く一まとめにして郵便局へ差出した、日が暮れるともうY君はやって来た。 「今夜こそ大丈夫だろうなあ」「そんなに何遍もやられて堪るものか」雪催ひの空は一面に雲に掩われて骨まで侵み込むかと思われる冷たい風には乗換場の僅の佇立にも少なからぬ苦痛を覚えた。 ストーブに暖められた汽船会社の待合所の中には大島行や一時間後に出帆する、伊豆行の客に一杯に成っている、幸いに日延べの掲示も出てはいなかった。 やがて乗り込んだ船は豆相丸とて百三十頓計の老朽船であった、其狭い船室の中も客で一杯になっていた。 薄暗い蒸し苦しい船室の中に居るよりは、寒くとも甲板に出た方が何程か増であった、今船は冷たい川風に吹き晒されて静かに川を下って行く。 いつか雲は吹き払われて、空には星が輝いている、両岸の町の燈火は赤く青く、静かな川面に永い影を幾筋となく投げている、丁度ホイスラーかノクチューンを思わせる様な夜であった。 永く投られていた燈の影はいつか遠ざかって水平線上に横に永く、並んで黄金の紐を見るが如くに、それも刻々に後へ後へと夜のとばりに包まれて行く。 十二月三十日 身は奈落の底へ引き込まるるかと思えば雲の上迄も突き上げらるる様に、舷側に砕くる波の音にこの船室の中では風の音も雨の音も聞こえない、只絶えず運転している汽鑵の響き、空廻のみしているスクリューの響は横たわっている頭へとズンズン響いている。 散々に酔って生きたる心地もなく金盥にしがみ附いている自分は、ともすれば転がし出され様とする、はや胃の中には吐出す可き何物もなく苦き胃液は口から鼻から、にじみ出る、全身汗みどろに成って眼からは悲しくて出るにてもなく、喜しくて出るにてもなきな涙は只訳もなく、流れ出している、苦しいと思うより外何事に就いて考えて居る余裕さえもない。 絶えず運転していた汽鑵は不意に止まって了た、汽鑵に故障が生じたという声が耳の底の方に伝った、船は、今波の間に々々沖へ々々と流されて居る、この様な心細さも酔って居る今の身には心配する余裕さえもない。 流されては動き流されては動く事前後三回に及んだ。夜は明け離れたれども船は沖中に漂うのみ、スクリューは空廻りのみにて一向に前進はせず伊東迄八時間の航程を昼近くにもなれど、雨の為もあらんが未だに山影さえも見えず。 「ボーイ、弁当は出来んか、こう腹が空いちゃ堪らない出来んなら茶でも持って来てくれ」一人の水兵はドナッテいる、十何時間の間呑まず食わずでは酔いもせぬ壮健な水兵等の腹の空くのも無理もない話だ。 船員の一人が狭い戸口に現れた。「船に故障が出来まして、これから伊東へ着きましても、今日中に大島へ行く事は出来ません、今夜伊東で修繕して明朝出帆します」 船の動揺も静まった、小さい船窓から外を見れば漸々の事で伊東の湾内へ入っている、時に午後の三時。 餓と疲と而して、重い動かぬ地面の上に身を置きたい希望に誰しも伊東の上陸を悦んで、沈み返って居た船室の内は俄に騒ぎ立った、一時も早く上陸したそうに我勝ちに荷を持って其狭い出口から甲板へと出るのであった。 雨は止みたれども厚い雲は空を覆って灰色の山を後に伊東の町は手に取る様に見えている。冷い風の吹く甲板に立って目は町の上をたどるのであった、昨夜に引換えた、今夜の安きむさぼりを心に描きつつ端舟の来るのを待っていた。 「一体どうしたのですか。」上陸をするような気配もなく、待ちくたびれた一人の客は折から来合した、みすぼらしい船長に質した。「まだどうなるか解りません、事によれば今日中に出帆しますかも知れません、今機関長が故障を調べていますから其後でなければどうなる事か解りません、少し斗の故障であったらここで直して明朝出帆しますが余り大きければここでは仕方がありませんから直ぐ出帆します。」 癪にさわる程平気で話している、客はどんなに苦しんでいるか客の同情は少しもない。短き冬の日に夜はもう海に山にせまって来た、船員が認むる夕饗の香は遠慮もなく鼻をついて餓えたる身には堪えられなかった。 海の上には白く小波が立って来た、又雨が降り出したのだ、上陸の希望も絶えて一人二人と船室の内へ下りて行く、船長はあちこちにしめ飾を打ち付けて明後日に迫っている新しい年を迎える仕度をしている。 町の火の数も段々に加わって行く、狭い船室の中にも薄暗い燈火が点ぜられた。望んで居つた上陸も出来ず午後六時又も汽鑵の騒々しい響は起って来た、薄暗に猛獣の唸り声の如き汽笛を残して大島へ向け進行をはじめた。 幸に海も余程静まり酔いもせず九時半岡田村へ到着した、波に上下して危き端舟に辛じて乗り移り、足下も知れぬ暗の地面に足を下した時始めて体の安定を得て自分の体の重みさえも感じた、燈火一つない暗い石ころ道を石につまずき又は足を挟まれて重い荷物と共にあちこちによろめき漸々の事にこの村に只一軒の新角という宿屋に辿り着いた。 女主人一人ぎりの其宿では一度に十人程の不意の客に大まごつき、二間丈の二階の客室に合宿させられた。 「こんな事は一年に一辺もありはしません。」しに力を込めた言葉で大きな火鉢に椿の炭をつぎ乍ら女主人は言った、丈の高い顔の細い顎の長く出た鼻の高い呑気らしい淋しい顔、始めて見た其の髪は烏帽子でも冠って居るかと思われた。 内地の田舎にも見る事が出来ない様な、昔を偲ばす其顔形や身装に自分達は今大島に来ているのだなという事をつくづく思われた、もう船の酔いの苦しみを忘れて一時も早く、明るい太陽の下に、変わったあたりの様子を見たさの念に胸は一杯になっている。 東北に面した窓の戸を明けると、暗の中に只一つ豆相丸の舷燈は波に揺られて上下している、出発から今迄丁度一昼夜の間苦しめ抜いた船であると思えば憎くもあるが、こうして兎も角この島迄運んでくれた事を思えば一言の感謝の言葉を与えてやり度かった、ありがとう!豆相丸!然し二度とお前のような船に乗るまいよ! こうして動かぬ地面の上に建てられ畳の上に座って居ると一切の不安は総て忘れられると同時に餓えという敵は隙間もなしに攻め寄せて来た、何より先きに注文して置いた御飯は未だ出来ないあちこちから催促が出るが一向埒があかない。 「何しろこう大勢では、何もかも間に合いませんでネ、これから御飯を炊きますから半時間斗待つとくんなさい、マア其の間に餅でも焼いてあがらっしゃれ」と、いつ拭いたか知れないほ塵のついた重箱に餅を入れのを投げ込んで行った、ほんとに投げ込んで行くのだ、何を持って来ようと坐った事がない、置き方でも静かに置く事もない、置くというよりは寧ろ投げ込むといった方が適当なのだ、而して少しの世辞もなく、素朴な親切さは実に愛す可きものであった。半時間は愚か一時間過ぎても、飯は出来なかった、一昼夜振りで食た御飯は実に夜の十二時であった、漸く人気附いたと思えば疲れ切った体は寝気を誘って床の中に横たわった、こうして安らかな床の中に入って見ると、一昼夜の動く床の事がしみ附いてか物足りぬ様な感じもされた。 十二月三十一日 隙間だらけの戸から日の影が障子に写っている。昨日にかえて風の音も波の音も聞えず麗らかな日は透明な空気を通して、地面に輝いている、十二月とはいえ暖いこの島では霜らしきものも見ず日に輝いた藁屋根を越えて静かな濃い青い海が際限もなく広がっている、浅緑の空に真白に浮み出している富士を眼界の始まりに相模、武蔵の山々から房総の山迄段々に薄められて終には空との界も分からない。 食後同勢連れ立ちて元村へと向う、溶岩の石ころ道の辺を登って村をはづれると椿や榛や桜の山の中を辿った、さしたる坂道もなく、山道とも思えない二里の道を昼頃、元村へ着いた、丁度伊東から同船した、千代屋旅館の女中の案内で同家に一行は連れ立って入った。 この村は大島の即ち主府である、戸数も五百戸程を有し島庁もここに置かれてある。宿屋には千代屋、三原館、富士見館等あり待遇も上等とは言えざれど内地と変わりもなく不愉快な事はない。 千代屋は海岸に近く室は西に面し殆ど直ぐ足下から太平洋の波がうねりうねっている、北よりは伊豆の半島が突出して、遥か南には薄く霞んで三角形の利島と長方形の新島が水平線の上に浮んでいる。 西の風はこの辺の冬期の名物の一つである、海近く西に面したこの宿屋は、殊に風の当たる事烈しく殆ど常に閉られた戸は音の絶える事もない。 椿と牛も亦この島の名物である、至る所に其紅の花は咲き乱れ、その甘き香は風に散りて鼻をかすめ、牛の声の聞えぬ所も無い、全島の人口の三分の一程の牛が居る、牛乳一合の代価二銭、以て如何に牛の多きか察するに足ろう、夕べに朝に、女等は、頭に槽を載いで三々五々隊をなして水を運ぶ、食物肥料の別ちもなく、総て頭上に載くのである、水は二斗を運び炭等は二俵乃至三俵を載て、手に下ぐるよりは遥かに便利そうに思わる。 労働を目的とされてある島の女はどこ迄も実用的に身ごしらへされてある、年若き娘といえども身のまわりに僅かの華美なる装飾品をも用いず其淋しき色彩は却って人工的の美に優る懐しさを保っている、娘(島にては娘の事を「アンコー」という)の島田は面白きものである、頭に物を載く為に、髪は高く結ばず椿の油に美しき艶をなしたる毛は、紺色の縮の手拭に水と植物、及魚類を染め抜かれし、ソウメンシボリの横より房々と簡単に垂れ下げられたるは其顔とも服装ともよき調和をなして美しいものである。 衣服は筒袖にて帯は葬式の節前帯に結ぶ外一切用いられず、巾広き前垂の紐は其代用品である、彼等の働きの表徴たる「たすき」は唯一の誇りであろう赤や緑の縮緬に毛繻子を接ぎ合せ其端に長き絹糸の房が附けられて、嫁入る時に其の数をほこりしものなりと言う。 大島殊に元村は水少く、共同用として海岸に井戸一個と山際に水溜の如きものあり(これは降雨の節の水を蓄えられしもの)飲用としては各戸雨水の漉したるものを蓄えて用いられる、夏日にはぼうふらを生じ天気続きには水の無くなる事も間々あるそうである。 東京湾近海は冬期海上険悪なる為従って交通も不便である。汽船は三、五、八の日東京を出帆すれど風の為に帰航の日は定まらず、郵便船は毎日伊豆伊東より通えどもこれも風の為に冬期は毎日通う事は少ない。 今日は今年の最終の日であるというにこうして孤島の旅舎にある身には大晦日らしき心地もされず、船の中にて知り合った早大のS君慶大のY君等と室を合して語った。 「どうです、大正三年の初日の出を三原山の上から拝もうではありませんか、今夜の様子では天気もとさそうですから。」「ヤアそれは愉快だ、都会にでも居る連中は朝寝でもして居ようものを活火山の絶頂から初日の出を拝するなんぞ実に痛快だなあ。」 快活なS君は早や山の上にあるかの如く、其痛快さを叫んでいる、世話好な慶大のY君は寝りもぜず何くれと明日の斡旋をとられている。 夜は更けたけれども除夜の鐘も聞こえず岸辺に打ち寄する波の響と荒れ狂う風の戸の砕けんばかりに打ちつくる音に夢も結ばれぬのである。 三原登山の一日 無限の静けさを抱いて天地は眠っている。空も海も丘も木も草も、而してあらゆる生物が寂として音もなく、僅かに空の星のみが懶げなる瞬をなしている。死せるが如き暗黒の丘は一行の足元から行く手は高く空に消え、下って海の中に其姿も没している。 萬家を掩う文目の色。夜の神秘よ。海の魔は其なよよかなる身を浪に漂わせ、傲慢なる山の魔は山の根、岩角を踏ならして彼等の天地に歓喜して居る。 一行七人、案内者なる島の「アンコー」を先達に暗闇の急坂を、四個の提灯に僅かに足元を照らしつつ話や歌の絶間には、地を踏む響と、荒き息づかいがつづいている。 東の空のやや薄白む頃潅木帯に辿りついた、このあたりに初て粉の如き霜の地に敷けるを見、やや手先等の冷さを感じた頂上に着いた時の炊火の料にと各々枯木を拾い拾い求めて進む。 外輪山頂より内面には一つの植物もなく、一面の砂原にて、三原鏡端と言われている。広き砂原は一面に薄き粉霜に掩われ、一行の足跡は其上に永く永く続き、暁の薄明りの中に夜の終りのシンボルかと見ゆる弱き弱き提灯の火はゆらめいている。 眼界の総てに一つの植物も見得ない広い砂原に立って永く只一筋続いている足跡を見ているとアフリカ辺の大砂漠を思い出さずにいられない、明けても暮れても漠々たる砂の上を辿るキャラバンの群がこうした旅の暁に疲れ切った体に又も新しい勇気を呼び起してとぼとぼと果もなき行く手を想う彼等の生活を悲しまずにはいられない。 眼に遮るものもない広い砂原は、広い、さっぱりしたという事の愉快さの目に映する外絵として取り扱い様のないものである、何かあるものへバッグとしたら面白いものも出来よう。 火口丘の外壁には溶岩が一面に散乱している、砂原を行き過ぎて、溶岩の急傾斜を登り切ると、壮快極りなき山頂に達する静まり返りたる法神火(島にては三原山即ち噴火の火を法神火という)は僅かに水蒸気を湧出しているのみである、自分の好事癖は少なからぬ不満足を感じた。 何事にまれ極端なる刺激を探し求めて、常に不足をのみ思うのである、かつて信州上高地に旅行せし折りも濛々と立ち登る焼岳の噴煙を見た、初めて火山を近々目のあたりに見た自分の好事癖は、大噴火を期待したのであった、自分の体に危難を及ぼす程の活動を望んだのであった、果然其数日後噴火は起こった、大音響と共に黒煙は暁の晴れ渡った空に、刻々として広がってゆく、其黒煙の中に赤熱せる石塊の飛散するさへ手に取る様に見えた。 然し其結果は何事もなかった只山に灰を降らした位に外過ぎなかった。折角の噴火も余りのあっけなさに失望の外はなかったのであった。三原の火口壁に立って其火口を眼下した時其所に予期してきた何等の痛快さも見出す事は出来なかった上部は美しい層を成して下部は真黒に□れて見えぬ底から水蒸気が立ち登っている。 火口の周囲一里といわれている、口内に小丘がある、大森博士命名にて大森山とか称せられ、上部の欠けたる円錐形の山の由なりしが昨年噴火の際破壊して今はその一部分を残すのみである。 尚も火口壁を辿って東側にある三角標柱に至り、各々持参の枯木を炊きて暖を取り遅れたる人々を待つ。 周囲十里と註せらるるこの島は、斯て海抜二千尺の山頂に立つて見廻せば微細なるものである周囲の太洋は洋々として果もなく僅かの波も見出されない。 明け離れたる空の雲には、はや日が輝きそめた、向側の火口壁の断面にも日は映じ、東方の地平線は刻々に其光を増し棚引きたる雲の端に黄金の紐の描き出されしかと見る間に大正三年の初日の希望に満てる悦びの光は、燦爛として照り渡った。思わず万歳を絶称すれば静かなる朝の空気に大きなる波動は生じ遥かあなたより又も弱き波動は送り返されて静寂な天地に時ならぬ動揺は起った。 山は殆んど島の中央に位している、その村よりも二里といわれている。一行中の四人はこのまま同じ道を下山するも興なき事と波浮港に向わんと言い出した、案内者の「アンコー」は道もよく分からぬ所だと非常に心配した。 「だんなつ子ら よしなはれや 道もよう ばはらないふて、あぶないに、」(島のものは「カ」行を「ハ」行に発音する)つつましげに然も熱心に引き止めてはくれたが元気な連中どうして思い止められよう、何の、道に迷った所が内地ならいざ知らず、こんな小さな島で知れたものだ、かまわず真直に四里も歩けば海から海へ突き抜けて、迷い度くも迷えなくなって了う大丈夫行け行けと、「アンコー」には日の暮方迄には帰ると宿に言伝を頼んで彼等に別れた、「アンコー」は尚も心配したが吾等の決心の飜し様もなく道の木標や方位や途中の注意等細々と話して元来た道を引返して行った。 老人や子供や案内者に別れた一行は大きな自由を得て教えられた、遥か下の砂原の中に白く立って居る道の印の標柱めがけて火口丘の大斜面を走り下った、目を遮る生物もない砂山は僅と思いの外中々容易ではなかった。 一度下って外輪山を登れば又も同じ様なる砂と溶岩の斜面は続いている。漸々に標柱に辿りついて僅に道らしき跡を波浮へと向かった。顧みれば火口より立ち登る水蒸気は一団の白雲となりて碧空を掩い、前景の砂丘には枯れて黄に輝く芝草は円くかたまりて散在す、空と砂と草と只三色の簡単なる色彩面白く、三四羽の鳥の標柱の上にとまれるも荒蕪なる清調を強めている。 登っては下って細き堀の如き木の葉に埋もれたる道を南へ南へと下った。行く人も稀な此の道は往々木や道に掩われて、朝の露に身は濡鼠に成った。さして迷う事もなく進む程に追々に眼界も広がり、日に輝いた海の水も見え初めて来た。 起伏した丘陵には枯れた桜の林と並んで椿の森林が其うるはしい緑の葉に日光を受けて宝石を並べたように無数に輝いている。椿はどんな風に取扱っても面白いものである、其一部分を取ればデコラチーブ的な或は日本画的なデテイルな心持に富んでいるがこうして森林を見渡す時に其所に壮麗な趣がある、殊に一葉々々に日に輝いた心持は何んともいえぬ大きさが見出されるのである、けれども自分はこの大きさよりは、デコラチーブ的な優美な線や色彩を持った一部分を切り離したものにより多くの興味を持っている。 波浮に着いたのは十時頃であった、取りつきの小学校からは元旦の拝賀式を終って帰る人達がある、元旦のしかも朝、山から出て来た一行を不思議そうに彼等は見守るのであった、而して其の中の一人は遂に聞き糺すのであった。 「マア、一体どうしたのです、こんなに早く山から出て来て来て、」「初日の出を拝んで来たのです、」「ヘー早いなあ、」合う人毎に怪訝そうな眼は一行四人の上に注がれた。子供等も晴着に着飾り、廻礼の紋付や軍服姿も見出された。 この港は当島唯一の良港である、昔時の噴火口の跡とか、周囲断崖を以て囲まれたる、円形の入江にて南方に僅かの狭き江を以て外海と通じている、濃緑の水は波も立てず漁船は新年を祝う彩旗に飾られて其影を水に侵している。 海端に下りて料理店らしきに昼食を認めんと立ち寄れば人、一人居らず、所々探し廻れど港の例いの不可思議なる家のみ、怪しげなる女共は、二目と見られぬ相好に、白々と塗りつけて屠蘇の酔にか、あられもなき姿は不快を極めた、折りから通り掛りの一老母に昼食の認め得可き家を訪ぬれば、老母曰く、「ひやめし(大島にては昼飯の事をひやめしという)は明日に成れば食わせる」と苦もなく言ってのけた、一行老母の顔を見て思わず吹出せば、己れの親切に対して無礼極まるとても思いしか不足気なる顔をして行き過ぎぬ、今食うべき昼飯を明日になればとは余りの挨拶なり、明日迄も待ち得る程なれば何も訪ぬる必要もあるまじと興がれば通り合わす人も笑いつれて行きぬ。 漸々に汚き宿屋を探し当て食事の仕度の間を、影に成れる白き倉を前景に船や雑具に混乱せる海辺と青き水とをスケッチしたが失敗に終った。 この頃より風出でて港の外には波は白く荒れ狂っている、港口の渡を越えて只一線の道を帰路につく。 風の勢は益々烈しく時に波浮港目掛けて進む一汽船は波に弄ばれて今にも沈みやせぬかと冷汗を流して見ているのであった自分達の航海の日の事も思われて木の葉の如く、波に弄ばるる船の哀れに思われた。道は常に海岸に添い松原の中に砂塵に苦しめられ、岩石の上を通りて波のしぶきを浴び砂原の歩行に苦しめられ、差木地を過ぎて行けば波打際迄、流れ下った溶岩の美しい道の判然と見らるる所がある、何の障碍もなく、山の上より従順に下っている其線は雄大な趣きがある、只一面の鈍き灰色の中に僅かに一部分ライトレッド色に輝いた断層面も愉快な感じがせられた。 波浮より差木地迄約一里、差木地より野増迄約二里、野増より元村(新島)迄約一二里という。野増附近に龍の口を探す、指示されたる標柱によって海岸の岩道を登りては下り何程探しても見当たらず、引返して訪ねたるに一婦人は詫々案内の労を取られた。 ここは其昔爆発の折埋没せられたる村落の近時に至って、陥落したる其断面より太古の土器や石鏃器が発見せられた、波打際に面した赤土の断面には噴出された穴が深く穿たれている一二土器の破片を得て引返す。 水平線に沈もうとしている太陽が松林の幹の間から見えている、今朝三原の山の上で水平線の上に初めて見た太陽は今又この松林の幹を越えて水平線の内に入る所を見るのである、一日の中に水から出て水に入る太陽を見たのは自分に取って珍しい事であった。 野増は椿油の産出の最も多き所である、従って椿の木も沢山にある、島の椿は其幹枝の広がり方や葉の艶花の数葉総てにおいて内地の其より遥かに勝っている、人でいえば栄養の良きを見るが如く、豊富な艶々しさやのんびりした心持がする。 椿の並木は喜しきものである、何所迄もと道をはさんで続きたる花のトンネルは吾等を迎ふる為のアーチなるか枝は心ゆくばかりに広がり艶々しき濃緑の葉、赤き花、白き幹、目白鳥の囀は樹間に飛びかい、地には紅の花を敷く、「わたしゃ大島の御神火生ち 胸に煙は絶えやせぬ、」「花は千咲くなる実は一つ どれが実に成る花だやら、」 花の道を牛を引いて家路に帰る「アンコー」の群から大島節が聞こえて来る、閑にして優美なる其諧調は実に椿の咲くこの島にふさわしきものである。さながら快き夢の楽園に彷徨が如き感じがせらるる。 木の間に夕の色はせまって、そよ吹く風に花の香は薄闇の中に漂うのである。椿の花の香、其優美なる懐かしさは実にこの島のシンボルとも言い得よう。 今日は朝からひどい暴です。戸は総て閉じられて室の中は真暗です、□り狂う波の音を伴奏にして風雨や戸の揺る音は強い様々なアクセントをつけて一時も鳴りの静まる時はありません。 室の中にはランプが釣られ、其薄暗い光の下に大きな皿の中の御菓子を取り巻いて六人がごろごろしています、一人々々帳面を前に置いて大島節の稽古に余念もありません。O氏は美校の図案科の方です、この大島へは何度も来られて大島節も中々に研究されています、其音頭で五人のものは、暴の音に対抗してありたけの声を出して合唱しています。 五人の中でも最も要領を得て居るのは、之れと同じ図案科のH氏です、自分達より早く来て居たという事も其原因の一つではありますか其熱心さも決して他の人に劣りません、目を細くして感に堪えたるが如く唄う其様子は中々に見ものです。 大島の唄にも色々な種類があります、最も普通に大島節といわれているのは野増節というものです、元村節というのは其れとは余程変わったものです。其から其へと方々の地方の俗謡が持ち出されて唄の文句で私のスケッチブックは大半埋って了いました。 暴は益々烈しくなるばかりです、雷鳴、降雹、物凄い日でして、正月の二日というのに火の欲しい程の寒さもなく、外には可成に緑が茂っています、どうしても寒の内の様な心持にはなれません。 水の不便なこの島では宿屋でも容易に風呂は沸かしません、今日は牛乳のお湯がたちました、自分達が考えて見ますと随分贅沢な様な感じがしますが、比較的牛乳は安く、水も買わねばならぬこの島では、其れ程贅沢なものでもありません、水の風呂は五十銭位で牛乳なら三円位かかるそうです、仏蘭西あたりではお化粧の為に牛乳の風呂へ入るとか聞きましたが、日本では余りあるまいと思われます。 誰が真先に入ったろう、其人はきっと湯船に浸ってガブガブ飲んだに異い無い等と冗談をいいながら湯殿に行きました、一寸コゲ臭い香がします、体がよく温まって急に肌が美しくなる様な気がしました。 目が醒めるより早々床の中で唄っています、唯か一人唄い出すと方々から声が出て来ます。午前と午後とは思い思いに写生に出掛けます。夜になると又集って唄の復習が始ります、床の中に入っても眠り付く迄は誰かが唄っています、何事でも之れ程熱心であったら偉くなるだろうと話し合って笑いました。 今年度美校卒業生のM氏は卒業製作の為に去年の六月から一軒家借りて住んでいます。同氏とは可成古くからの知り合いでしたので来る早々訪ねましたが相憎留守でした、其後二三辺も訪ねましたがいつも留守で遂に会う事が出来ませんでした。 或日写生の帰り偶然途中で出会て其製作を見せて貰いました、五十号位のが一枚と二十五号位が二三枚と其間位のが一枚程と其外に小さいスケッチが随分沢山出来ていました。無事に平らに仕上がった様な大きな作品は余りよい出来とは思われませんでした却って其時々の感興で出来た小さなスケッチに面白い物がありました。この島のものはモデルに成る事を非常に怖れています往来で写生していましても大急で駆け抜けて行きます、余程懇意に成った後でなければ駄目だそうです。 私達が三原へ登った時に頂上で記念の為にと一行の一人は写真を写されました、けれども案内者はどうしても側へ寄り付きません、無理に引張って来て立たせましたが頭から前掛を冠って後を向て立っていました。 薄暗くなる頃から毎日海端の高い崖の上にある可愛らしい家へM氏のマンドリンを聞きに行きました。上り口に切られてある大きな炉の端に座って大きな木を燃しながら其優しい音に聞きとれていましたこうした家の中で総てのものとマンドリンの音も形も一向調和はありませんが、今の私には其等の周囲との交渉等に付て考える程の余裕はありません、只其音さえ聞くことが出きればよいのです。 あの大きな炉はある親しみあってよいものです、時に煙くて堪らぬ時もありますが。 食事頃に成ると水汲の群は行列して井戸に集って来ます、海辺近くにまわり丈切り開いた凹地の中に可成大きな井戸があります、其まわりに真黒に集って水を汲んでいます、桶に入る水の量は一斗だそうです、私達には両手に上る事も困難です。彼等は易々と頭に上げて可成遠いい道を歩きます、幼い時からの習慣とはいえ其首の力の偉大さには驚く外ありません。 日が沈んで空の反射に海の色が紫色に変って行く頃よく其囲の高い崖の上から見物して居ます。水のない河の堤の緑の草の上に赤い牛がつながれています、何時通って見ても同じ場所に同じ様に立っています。昨日と今日は其牛を描きに行きました。動物は描き慣れぬ為もありますが随分骨の折れるものです、充分によいつもりで出来上がったものは牛の強さもあの呑気らしい気分など思いの外貧弱極まるものが出来て了いました。今日は又其飼い主の女が出て来まして向こうから大声に小言らしい事を言っていました、側に見ていた子供に聞いて見ましたら、毎日毎日牛を見詰めていると牛が痩せるから銭を取るというのでした。 画は失敗する、小言はいわれる、不愉快な日でした、直に止めて帰ってきました。Y氏は今日写生に行く途中で犬に噛まれたと大変心配しています、乱棒な犬もあったもので歩いていると突然に横町から駆け出して来て足に噛みついたのだそうです、衣服の上からで疵がなかったので幸でした。子供等の話によると其犬は長いものさえ持って歩くと噛みつくそうです、Y氏も画架や三脚を持っていたのでやられたのでしょう、随分険呑な犬もあったものです、知らぬ土地等に行った場合には余程注意しなければなりません。 椿はやはり奇麗です、日に輝いた明い幹もよいが影の中の艶々した緑の中に真白に浮かんでいる幹は実に美しいものです、其幹でも葉でも内地にあるものとは遥かに美しさが違います。 花の数は毎日の様に増かと思われます、ここへ来た始めの頃はまばらにしか無かった花が此頃では黒い葉と赤い花とが相半している程に思われます。二三辺始めて見ましたがどれも皆失敗に終って了いました、描き度いとあせった丈で遂に物にせずに了いました。 椿も好でしたが海岸に積み重ねられてある薪も大好でした、曇った日等には灰色の一色に静かな良い調和をなしていました。ある曇った日の朝四ツ切に始めました、其日も風が吹いていました海岸の塵灰捨場の中に据わっていましたが海から吹き洒しの堤の上ですから頭から砂を絶えず浴びせかけられました、パレットも画面も砂で一杯になって了いました、而して画面が乾いたら丁度鑢紙の様に為っていました。 追々帰る日は近づいて来ました、予定の日数よりは延びているのです、今日は朝から写生もやめて目白鳥狩にと近所で囮にする目白鳥を借りて出かけました。この島には目白鳥が非常に沢山居ます。椿の木が沢山ある様に而して其紅の花が沢山咲く様に。三人とも長い竿の先へ鳥もちを付けて、椿の林へわけ入りました、囮と竿の両方で鳥を捕えようというのです。 とある下枝に囮の籠を下げて名々竿で鳥を追廻しました。私も静かに鳥の居る所を目掛けて竿を突き出した、けれども竿が鳥に達しない内に鳥は逃げて其先へいつも木の葉が付いて来ます。 逃るのも早いが欺さるるのも中々早い。囮の鳥の囀に引寄せられて枝を伝って籠の上の鳥もちに足や羽根をつけて体の自由を失って了います。ひる近く迄に三羽とって一羽逃がしました、宿へ帰って暗くして置くと間もなく籠に馴れて餌も食る様になりました、全体オリーブ色の目のまわりに白い円のある可愛い鳥です、鋭い声でチューと鳴いています。 今日は十四日です。あの冷い川風に吹く晒されて霊岸島を立ってから半月になります、もっと早く帰る予定でしたが一日一日と心引かれて旅費の残り丈止って了いました。今日はどうしても帰らなければならない船賃を差引いた後には電車賃さえ残って居ない、三人共朝から仕度をして船の来るのを待って居ました。 昼頃船の来た時には雨が降ったり風が吹いたりしていました。切符を買いに行きましたが未だ売り出しませんでした、宿屋の直前が汽船の待合所です。いつも船の出るのは二時か三時です、時によると夕方になる事もあります、出帆の時には報せがあるので落付き払って待って居ました。 船が出る様だと誰か言うので急いで下りて見ましたがもう間に合いませんでした、端舟は荒れた海の中へと櫓ぎ出した、外の船を出すは危険だと言って下してくれませんでした。雨や風は益々烈しくなるばかりです。 自分達も余り呑気過ぎたのだが客のある事を知っている筈の取扱い所も今日に限って出帆の報もせず。宿屋も余り無責任だと、今更騒いで見ても始まらぬ事でした、直に岡田に行けば充分に間に合うというので荷物は宿のお峰あんこに頼んで暴の中を急ぎました。 一時間で岡田の村はづれへ着きました。船は錨を下しています、非常な安心を得てもう一走と坂を駆け下りました、村の人達は往来に立ち止まって早く早くと自分の事でもある様に気を揉んでいます。 僅か三四町の道を海岸迄出た時には船は既に錨を上げて船体を向け換えて居る所でした。其時の遺瀬なさといったら有りませんでした、昔々流罪とかいって離島に取り残されて行た人達の気分もこんなものかと思われました。 次の船の来るのは早くて三日目です、若し荒でも続こうものなら何時来るか判りません、三人の嚢中は実に心細いものです郵便局は元村にあります電報を打つにも元村迄引返さなければならないのです。 兎も角宿屋へと腰を下しました、電報も中々容易ではありませんから私は元村にいるM氏に用立てて貰う事にして暴の中を元村迄引返しました。薄暮方から山道を無気味さに足も地につかず馳せて元村へ帰りました。こうなると無闇に東京が恋しくなって帰りたい帰りたいと溜臭斗です。 元村の村はずれの道端にとある社があります。一夜俄然何十年と経た老木は其根元から折れて了いました、其と同じ時刻に「黄金の狂者」といわれている男は此世を去って了いました。 心よからぬ彼の父はある夜密に此社の御神木を切り倒して暗に紛れて舟に摘み込みました。神の怒に触れた彼の父はある頃波に沈み木を積み出した舟も買手も船夫も材木も海も藻屑となって遂に其形すらも見出されませんでした。神の憤怒は尚家に祟って其後の彼は「黄金の狂者」となったのでした。 何物彼には皆金に見え金に考えられたのでした、朽ち果てた其家も黄金造りの御殿に思われたのでしょう、庭に餌を啄む其鶏も、食器も而して彼の指先の爪までも黄金にみえたのでしょう。 ある早朝宿屋の戸を叩いて、自分が今度東京に注文した黄金の船が今日着く筈だ、其水夫共に振舞う為に大急ぎで黄金の御飯の仕度を命じたそうです。かの神木と共に倒れた夜は其れから遠いい後の事ではありませんでした。 午前中は船も来ないので泉津村の見物に行きました、岡田から南約一里にある小村です。この島の村落は多く西海岸に散在しています、東海岸に有るものは岡田とこの泉津のみです、西海岸に比して平坦な土地のないのが其主な原因でしょう。 この村は其名の示す如く水の不便は少ないそうです。底の透きとおる美しい深い水の中へ細長く岩が突出して自然の波止場の形を成しています、其黒い岩の上には漁師等が網を一面に広げて繕いをして居ます、大きな真直な松が沢山に茂っています。土地は狭いが可成写生する所は見出されます、宿屋も小さい乍ら一軒あります。 十五、六日はこの辺の祭りです、人々には一年中の最も楽しい時であるかも知れません。この一二年中止されていたが今年久し振りでの祭りとて中々の景気です。 若衆達は毎夜の如くに踊りの稽古に熱中しています、祭りといって何事があるのではありません少しの儀式はありますが此踊丈が其全部をなしていると言ってもよいのです。退屈まぎれに毎夜見物に出かけました。老人連は眠たげな唄に合せて十人程の踊り子は襷、鉢巻で千篇一律な手ブリ足つきで頗る原始的な、小学校の体操ともつかぬ様な踊を踊っているのです。 村中の老若は其窓の外に立ち並んで見物しています。若い娘等は眼を輝かせて見とれています、其顔には障子を通して来る燈火を受け、冴え渡った月は彼等の背後に青い光を投げています、風に断れ飛ぶ雲は南から北へと星の光を縫って走っています。 上町下町の踊の前後争いで十六日の夕方から漸く祭りは始まりました、昨夜は朝の三時迄争ったとか四時迄争ったとか毎日往来で話しているのを聞きました、上町のものに聞けば下町が悪いといいます、下町のものに聞けば上町は不都合だといってます、結局どちらも悪い訳です。 神社の狭い境内は村中の人で埋って了いました最初に儀式めいた事がありまして踊が始まりました、一踊済む毎に群衆の中から贔屓への掛声や金銭や果物を振りまいて、俄かにどよめきが起ります。彼等は実に熱狂しています、而して其の同じ踊を何辺となく繰り返させて夜の更けるのも知りません。 島の最北端に千ケ崎というのがあります、少し距離をおいて見ると一本の木もない芝山で丁度奈良の三笠山の様な美しさがされます。登りつめた下は殆んど一直線の断崖で遥か下の其根の所を波が洗っています。 未だ汽船の便の開けない頃には島の人の内地への旅立ちには非常な騒ぎの有ったものだといいます、親戚知己、近辺の親しい人達はこの芝山の上に酒肴の用意をして飲んでは唄って舟の影の眼界から消える迄騒ぎは続けられたものだそうです、而して其出帆を祝い名残を惜むだものだといいます。 今日でも汽船の発着には海岸が可成に賑わいます、せまい浜辺は其積荷や客や見送りや見物人や人足で俄かに活気立ちます、名残を惜んでか島の人達は崖の上船の蔭至る所に佇んで船の出帆する迄見物しています、呑気といえば実に呑気ですが何物か柔しい心持が思われて悦しいものです。 待ちに待った船は漸く十七日夕方見えました。籠の鳥が始めて自由を得た様なのびのびした悦しさが思われました。三人の滞在費や船賃を支払った後に残ったものは、大枚三銭でした、こんな不便な土地への旅行は余程注意せなければならないものです。 幸に海は非常に静かでした、紫色の波の上を北に聳えている富士を目がけて船は一直線に進んでいます、暮れて行く黄色い空の中へ大島の黒い影は刻々薄れて行きます。(おわり)

|

|||

| NO15 中村彝(ツネ)の巻 中村彝の来島の動機は、新宿中村屋創業者の娘俊子との恋愛破局による傷心からの旅で、画家の曽宮一念は本人から「大島へは死ぬつもりで行った」と語ったと言われています。死ぬつもりの大島行きであったとしても、大島を題材とした作品や書簡からはそんなそぶりはまったく見られません。 大島上陸の日時ははっきりしませんが、大正3年12月の事と思います。 中村彝の書簡(大島から投函) 大正四年一月元旦 「・・・何時も悠長な大島には暮れもなく正月もありません。女はこの元旦でも甲掛脚袢で働いて居ります。日は照り風はなく、椿は満開、水仙は地に香り、小鳥は高音をはって居ります。裏の山道から桜の林に分け入って、日当たりのいい所に寝転んで、遥かに海の音をきき、からからした地びたの草をなぶり、蜜柑を食べたりしながら、今日は只独り島らしいいいお正月を迎えようと思っております。絵は今にきっと送ってあげます。・・」 大正四年三月 「・・・もう、こちらへ来てから百日余りになるのですが、いつも肉体の故障に妨げられてー感冒や、発熱や喀血に妨げられロクな製作一つできません。殊に今月に入ってからは猛悪な流行性感冒におかされて、臥せたぎりになって居ります。峻烈な西北の風が先月末頃から東南の生あたたかい微風となり、すべてのものが解放されて活気づき、ウルトラの椿は光沢ある深いビリヂアンとなり、灰色の槙や、モッコクは油ぎったエメラルドとなり、地からは水気をあげて若きグリーンの草を出し、山には桜桃が咲き、鳥は高音をあげ、人も牛も、嬉しそうに声高く歌いながら輝く太陽に下へ、外へ、林の中へ、山の中へ出て行くようになったのですがー空も近づき、山も肌柔らかくなってきたのですがー自分一人は何時も暗い室の中に、床の中にしばられ、幽閉され、屈辱されて、描きたくとも、見たくとも、ぢっと眼をつむって辛抱していなくてはなりません。 室の障子をあけると、紺青の海がきらきらと輝いています。また、大地や樹木が静かに幸福相に沈黙して、日にてり輝いているのです。如何にも春らしく、二度とこう言う景色は見られまいと思う位春らしく・・これを見ては、誰だって、たとえ画かきでなくとも、絵をかかずにはおられないと思います。私はとても辛抱がしきれなくなりました。欲望は自分を苛立たせ、焦慮となり、忿怒呪詛となって、自分の欲望と愛情を自然までも呪う様になりました。 体が丈夫になりたい。そして思う存分絵が描きたい、自分は今そのことばかりを考えております。自分の軽慮と浅ましさー肉をみ、形をのみ見る浅ましさを知りながら、自分はあせって居ります。 初めここへ来る時、友人が私に忠告して、「大島は気候が悪いから、呼吸器病の患者には非常に悪いから止せ」と親切に忠告してくれたのですが、自分は島国の絶対の孤独と自由とはそれ等の欠点以上のものがあると信じてやって来たのですが、今になって思えば、自分の肉体は自分が思っていたよりは更に弱かったのです。 周囲や、自然が如何に美しくても、温情や慰めに満ちて居ても、一度周囲に敗北して心の安定を失ったものは、こんな風に宇宙のどこへ行っても住むべき所がないのでしょうか:どこへ行っても駄目なのでしょうか。こんなにいい、こんなに平和で美しい大島に居てさえ不安を感ずる様な弱い不自由な自分でも、生きて行ける所があるのでしょうか?、然し自分は今はどんな無理なことをしてでもいいから丈夫になりたくて堪らない、丈夫にさえなれるならどんなところへでも行きます。今度帰京したら、小笠原の事を調べてあそこへ永住しようかと考えているのですが、如何でしょう?どこかいい所があったら知らせて下さい。 形と力とのみに眼がくらんでいる自分にいい場所を教えて下さい、今の自分の力では自分の肉体をどうする事も出来ないのです。大島ももう引き上げます。・・旅行費がなくなりましたから四十円許り送って下さいませんか。・・御忙しい所を下らない愚痴をくだくだならべて失礼致しました。サヨナラ。 大正四年三月十九日 「昨夜電報為替にて、金子確かに受取りました。何時になったらこの莫大な恩諠に報ゆることができるかと思うと情けなくなります。丈夫になりたい、丈夫になりたい。私はこうして今村様の事を思う毎に、何時も自分の弱いのが歯がゆくなります。思う様に努力の出来ない自分がなさけなくなります。こんな弱い、こんな無力な、肉体的にも物質的にもまるで無能力な自分に若しも芸術上の自由があり、いくらかでも独自の領域を確保して、小さいながら絵らしい絵が描き得たとしたら、それは決して自分自身の力ではありません。もし私にこういう援助がなかったとしたら、この私というものはどうなっていた事でしょう。恐らくは物質の苦労の為に肉体は無論の事、神経も、思想も、霊も、芸術までも痩せて、麻痺して、今頃は生命さえもなくなっていた事と思います。こう思うと私はこの援助の中に驚くべき愛を感じると同時に又自分の無力を、自分の肉体すら満足には救済し得ない自分の霊も無力が愧かしくなるのです。どうかしてもっと健全に、もっと独立した人間になり得ないものでしょうか。もっと安全なもっと確実な力の上に自分の芸術や、生活を確立する事が出来ないものでしょうか:何と言っても事実自分には未だまだほんとうの信念がありません。周囲を恐れ、人間や、物力を恐れて絶えずそれらのものに煩わされています。自分がこの大島へ一人ぼっちで来たのも、さらにまた人を離れてどこか遠い島へ行きたいと思って居るのも、皆んなこの不徹底な気持から来る。周囲に静さや、平和や、自由や、健康を求める不徹底から来た考えに過ぎないのです。こういう意味において私は心から貴兄の強い信念と、無畏に近い勇気とを尊敬せざるを得ません。・・・私はこれから帰ります。熱が少しでもさめたらすぐにも帰ります。・・さよなら」

|

|||

|

NO16 東京美術学校生の 保田龍門(23歳)は大正3年と4年の春休みを利用してひとり大島にやってきました。故郷の和歌山にいる友人に宛て葉書を書き送っています。 保田龍門の書簡(大島から投函) 大正四年四月十二日 「・・・僕は今大島の孤島の降りしきる急雨と波涛声に耳傾け乍らこの筆を執って居る。月のはじめに突然ここへやって来た。久しく思い恋ふて居たこの椿の島の自然と人生とは期待に背かず僕を慰めて呉れる事夥しい。山には桜散り、桃盛り、鶯、目白の奏楽が聞かれる。今日のようなしけの日は、かなり荒寥であるが、それでもあの呻なるような波の音は堪らなく嬉しい。島のアンコの整斉された健康美には驚く。ここの宿は月九円で、今は僕一人で声のよいお絹婆さんに大島節を教わり乍ら、孫のように可愛がられて居る。数日の中に都へ帰らねばならぬを思えば今から心残りだ。雨が多いので絵はあまり描けない・・・」 和歌山県立近代美術館の展覧会資料には、大正3年から5年頃の作品として「大島風景」「潮風にもまれた椿」、大正4年から5年頃の作品、「新島」「新島がさかふる日」、大正5年の作品「大島・差木地」「天城かくるる日」「島の砂丘」と紹介されています。他にも大島を描いたと思われるような風景画が数点あります。 |

|||

|

NO17 大正4年には 東郷青児(18才)が来島、当時を回顧して書いています。

私は十八歳のころ、伊豆の大島に渡り、一年近く滞在した。 藤森成吉の『波』に感動し、中村ツネの椿(ツバキ)咲く島の風景などに刺激された結果である。 もう一つ、当時、平塚雷鳥主催の青踏社同人、原田皐月女史の若き燕(ツバメ)だった八郎さんという千葉医専の学生が、療養生活を大島でしていて、彼が誘惑的な手紙をひんぴんとよこしたせいでもあった。 当時の大島は、まだ市政だった東京に属していたけれど、まったく忘れられた孤島で、船便も東京・霊岸島から月二回、静岡県伊東からポンポン舟の郵便船が週一回通うくらいのものだった。 無論、電気、ガス、水道などあるはずもなく、ランプや灯明、水は天からのもらい水で、食物はもっぱらイモと魚、米のめしなど、常食にする島民はほとんどなかった。 私は魚臭い連絡船の中で、三崎の七という漁師と乗合わせ、元村の海岸にあるという彼の離れを、一ヶ月食事つき五円で借りることに話をつけてしまった。六十五、六の容貌魁偉(ようぼうかいい)、赤鬼のような男だったが、とても好人物で、もう出漁はせず、いその一本釣りと、網元のようなことをしていた。 離れというと、普通、主屋から離れた茶室的なものを想像するけれど、伊豆諸島では隠居所といい、娘が年ごろになるとそこに一人寝をさせて、通って来る男の中から、婿(むこ)えらびをさせるのだというふうに聞いていた。 血気さかんな若者だった私が、通い男の一人になって、そんな隠居所に、顔を包んで通ったことは当然である。 今考えても笑止なのは、到着したその夜が明るい月夜で、ひとふろ浴びて縁さきに出ると、マキの積んである石がきの外で、女の唄(うた)声がする。切々と哀愁を含んだ美声である。私はそこにあった下駄を引っかけて、外に出て見ると、髪に手ぬぐいを巻いた紺がすりの若い女が、私を見てにっこりと笑った。私は思わず走り寄ろうとしたのだが、女は身をひるがえして走り、石がきのはずれに立止って、また、こってりと秋波を送るのである。追うと逃げ、追うと逃げられて、とうとう姿を見失ってしまった。 そのことを家に帰っておばさんに話すと、あの子は内地から来た学生さんに捨てられて気が狂い、内地の学生さんが見えると、誘いの唄を聞かせに来るのだ。うっかり手を出したら命まで吸いとられてしまうわよといって、大笑いされてしまった。 私はそんな大島がすっかり好きになり、一年近くも滞在して、さまざまなエピソードも作ったが、絵も随分勉強した。 すでにそれから六十年近くの歳月が流れ、その当時の思い出に結ばれるいろいろの人から事あるごとに誘われたが、あまり身近すぎて大島行はこの歳になるまでじつげんしないのである。知り人も一人死に二人死にして、もうほとんどじっ魂の者は一人も生存していないはずだ。 近代化されたタヒチのような大島と、私の懐(ふところ)の中の古い大島とを比較しなければならない破目になったら、私は目をつむってしまうだろう。 夢のように美しい大島だった。 |

|||

| NO18 大島作品は宿主三崎の七をモデルに描いた「藤田七蔵氏像」が大島に現存している、ごつごつした顔を荒いタッチで描いた作品で、前衛美術に出会う前のごく初期の作風を伝える貴重な作品となっています 東郷青児が居た時には板切れなどに描いた絵が相当数あったが、完成したものはなく処分してしまったそうです。大島に若いあんこ(島娘)を描いた署名入りの色紙も1枚残っています。  |

|||

|

NO19 大島を描いた画家の足跡をたどっています。何故大島に来たのか、何を描いたのか、大島を描いた画家を一人でも多く探し出して資料を集めることで、何で大島に来たのか、大島が画家にとってどんな所であったのか、そんなことが分かるだろう日がいつか来ることを願ってまとめています。 村山槐多(かいた)の巻 大正5年7月に村山槐多(20歳)がやってきた。その事情について日本美術院で親友であった山崎省三が「失恋の旅」の中で次のように書いている。 「七月だった。私の大島の旅行を追って彼はやって来た。別にこれという話もないが、 失恋の痛手が、彼に弱気なぎこちない日々を送らした様子であった。概して沈思なさ びしい日が彼にも来たのを私は見た。従って静かだったが或る夜村娘をからかったと かで、どうした拍子か島の若衆と喧嘩をひき起こしたのであった。 向こうは馬鹿力のある連中だから、彼は一つ撲られて帰って来た。ここで八月の末まで 居た。院展の出品製作もしたが出なかった。それでも、大島の美しさが彼をどんなに 慰めた事だろう。帰ってからも大島が忘れられない風でよく人にはなした。」 大正五年八月二十一日の日記

左手に椿の花を右に絵をえをもちてかけれる美しき子よ 椿の葉ざはめくばかり波立てる海の面の深き緑よ 情熱はに肉身と共に肥りゆく泉津の邑に十日くらせば ただひとり泉津の邑に打もだす醜くき画家のあるを君知れ 何しらずこのしづかさに打したり椿の葉の如輝やきて居らん

翌年の夏また写生に来ていた山崎省三を訪ねている。山崎省三「失恋の旅」より 「それは八月の半であった。・・・・・・私の再度の大島生活を追うて来た。私が彼 を出迎へると小舟から上りしなに私に握手を求めたりして幸福さうで且つ静かな彼 であったと思ふ。島では変事もなかった。私が作画しているので、彼はひとりで散歩 してした。彼は大体此度は静かさの味を味わっている様子であった。彼は泉津村の方 へ私と別れて行った。私は彼の絵の出品を引受けて、そして(私は、自分の住居も、 その他何もなかったので)彼の四谷の家へ帰ったのであった。 秋の展覧会が始まる間際に彼は帰って来たが、またもや、おちつかない彼であった。」

|

|||

| NO20 (記事の年代がちょっともどります) 作家の素木しづと画家の上野山清貢 大正3年6月から10ヶ月間結核療養の為に作家の素木しづ(18歳)は大島で暮らした。しづは前年結核性関節炎のために右足を膝上で切断し、松葉杖に頼る生活であった。夏目漱石門下の森田草平に師事していたが、病気療養の為に大島に渡ってきて、小説を書いたり、絵を描く毎日であった、絵は津田青楓に学んでいたので上手だったようだ。村人は松葉杖のしづを「しいちゃん、しいちゃん」と呼び、温かく迎えたという。 そんな頃、全国を放浪して修業をしていた画家の上野山清貢(26才頃)は大島に上陸、明けても暮れても牛ばかり描いていた、まだ大きな展覧会に入選の実績がない駆け出しの画家であった。 原田三夫氏は自伝「思い出の七十年」の中で、「姉から旅費を恵まれたので、それから私は伊豆大島に渡って十日ほど三原館に滞在したが、宿の裏の道を長髪を振り乱した慓悍な書生が、大島節を大声でうたいながらよく通った。それが数年後、親友になった画家の上野山清貢であった。彼は胸の悪い天才画家中村彝と三原館に泊まっていたのである。」と書いている。 実はしづが大島に来た大きな動機のひとつは、漱石門下の意中の人が大島に来ていたことがあげられる、島に愛する人を追いかけてきたといってもよいのではないだろうか。しかし、意中の人は、「私は宿の彼女の部屋では彼女の結核菌を恐れて風下の座を避けるようにした。愛情を試すかのように自分の飲んだ茶碗に注いでくれた茶は飲まなかった。当時偶々絵を描きに島に来ていた同じ宿の上野山清貢君は、こだわりはなくそれを飲んだ。私は彼女の関心を彼の方へ向けるようにした」と二人の結末を告白している。 この悲しい結末を迎えてしまったしづはすっかり落ち込み、母親とふたりは旅館を出て村の隠居屋を借りて新しい生活をはじめた。毎日牛の絵を描くために村中を歩きまわっていた上野山清貢とたまたま顔見知りになった、2人にとっては運命的な出会いであった。大島に来た画家たちは慣れるまでは村中の旅館に泊まっていたが、島の様子が判ってくると島人の家の離れを借りて暮らすようになっている、そうするのは逗留日数が長くなると費用がかさむので、賄いを頼んで離れを借りたほうがずっと安上がりであったからだ、今の民宿のような形態で何軒も気軽に外来者を受け入れてきたようだ、昔多くの流人たちを世話してきたような島である。 大正4年3月素木しづは療養を終えて実母と上野山清貢に付き添われて帰京、その年の8月に二人は結婚している。しづは大島での体験などを小説「蒸風呂」「白霧のなかに」「美しき牢獄」「こころ」に著わしている。「美しき牢獄」の書き出しは「南の島から帰って来た貧しい孤独な画家の一馬は、島で偶然知り合になった、足の悪いお葉という娘とその母親との家を、毎日のように訪れた・・」となっている。 物語には、しづが宿で眼近かな海や島の女が牛をひいて歩いて行くのをぼんやり眺めていた時に、大きな画板を小脇に抱えた清貢が通りかかり、清貢の自然なお辞儀にしづもまた自然に返礼したのが二人の知りそめであったこと、しづが村の教会に行った時、清貢が何か大声で子供たちに話をしている場面も出てくる。二人とも信仰があったので教会通いをしていたのだろう。 帰京して直ぐに「結婚の予告のような二人の洋画展覧会」が日比谷美術館で開かれている。時事新報の批評は「上野山氏は随分内面的にも、外面的にも苦しんで来た人らしい。そして所謂描かんがために描く画人の群れを離れて真に独創的な自己の生活表現を為さんとする。またなしつつある極めて真面目な人だと言う事も聞いている。・・・こうした心持で見る時、忌憚なく言えば甚だしくその心持を裏切られた。それは唯氏の才気と、技巧の巧みさとを示す芸術品に過ぎない。 「かなしめる牛」にしろ、「愚鈍」にしろ、パステル物の所為もあろうが、少しも観者の胸に強くこない。突詰めた心で、如何しても描かずには居られないで描いたといったような絵が1枚でもあったらどんなに嬉しかろう。氏の生活と芸術との距離の未だ遠い事を痛感せしめられた。第2室には閨秀作家素木しづ子氏の油絵が陳列してある。先づ思い切って熾烈な色彩が眼に付く、それでいていずれを見ても、じっと感情を撓めた女の慎しやかな、而して淋しさが、その熾烈な色彩の中に顫(ふる)へている。構図も筆触も侮り難いオリヂナルな閃きを持っている。「風景」「秋の山と畑」「たそがれの微笑」等夫々違った意味で面白いと思った。」と書いている。 二人の作品は大方が大島滞在中に描いたものらしいが、まだ一点も目にすることはできていない。この展覧会では批評のように、素人のしづが専門家の清貢を圧倒する程の好評を得たのである。 まだ芽が出ない清貢への心配りか、その後二人展は企画されなかった。清貢が初めて帝展に入賞するのはまだ7年も先のことになる。出身地の北海道に移り住んでからも牛を多く描いている。 資料調査の中で、「上野山清貢が描いた牛の絵を新潟の教会で見たことがある」と大島の相沢牧師(故人になられた)から教えていただいた。見て直ぐに大島の牛だと思って、サインをみたらローマ字で「uenoyama」と書いてあったという。牧師さんにお願いをして作品の写真を送っていただいたが、入手の由来や製作年については判明しなかった。展覧会カタログを見ても実力が評価を受ける以前の大島で描いたと思われるような作品は見当たらない。(作品は100ページ) 長い放浪の末に辿り着いた大島でしづと出会った清貢は結婚して子供を授かるが、しづは大島を離れて3年後に亡くなった。  NO21 画家横井弘三 横井弘三は野宿ができる一人用の天幕(テント)と絵の道具をもって大正15年に写生旅行に見えています、もっと前に小笠原にも渡っているようなので南の島がよっぽど気に入っていたのだろう。 「童心芸術家横井弘三」横井弘三とオモチャン会編に寄稿した一文です。   大島が観光地として徐々に知られてくるとみやげとして「記念の絵葉書」の原画を多くの画家たちが提供している。古い絵葉書を集めているが、絵には描いた画家のサインはほとんどない。当時の横山写真館の絵葉書にはサインらしきものがあるのを見つけたが、どれだけの人がこのパズルを「横井弘三」と解読できたのだろうか、直ぐには気が付かなかった、遊び心まんさいです。

|

|||